대한상공회의소가 16일 발표한 ‘통계로 본 창업생태계 제2라운드’ 보고서에 따르면, 지난 10년간 초고속 창업절차, 진입규제 완화 등에 힘입어 ‘3만 벤처시대’가 열리는 등 창업 1라운드는 성공을 거뒀지만 벤처투자 생태계 미비, 판로난 등으로 벤처기업의 62%는 3년을 못버티는 것으로 나타났다.

대한상공회의소가 16일 발표한 ‘통계로 본 창업생태계 제2라운드’ 보고서에 따르면, 지난 10년간 초고속 창업절차, 진입규제 완화 등에 힘입어 ‘3만 벤처시대’가 열리는 등 창업 1라운드는 성공을 거뒀지만 벤처투자 생태계 미비, 판로난 등으로 벤처기업의 62%는 3년을 못버티는 것으로 나타났다.

실제로 지난 10년간 창업장벽은 크게 낮아졌다. 세계은행의 국가별 기업환경 보고서에 따르면, 창업 등록단계는 12단계에서 2단계로 축소됐고 소요시간은 22일에서 4일로 줄었다. 창업 선진국 미국의 5.6일을 앞선 수치다. 우리나라 창업부문 경쟁력 순위도 116위(175개국 대상)에서 11위(190개국)까지 올랐다. 이같은 창업지원 인프라에 힘입어 벤처기업 수는 사상최대치인 3만개를 넘어섰다.

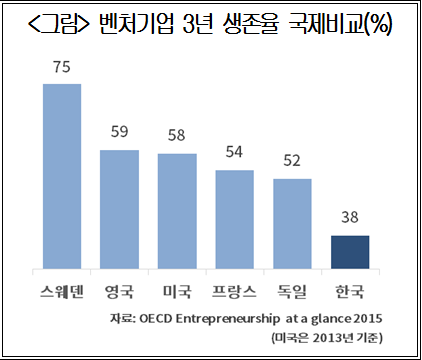

하지만 창업 3주년을 넘기는 기업은 전체의 38%에 불과했다. 10곳중 6곳 이상의 벤처기업이 다음 라운드에 오르지 못한 채 좌절하는 셈이다. OECD 비교에서도 스웨덴(75%), 영국(59%), 미국(58%), 프랑스(54%), 독일(52%) 등에 크게 뒤처져 조사대상 26개국 중 25위를 기록했다.

2라운드 진입의 장벽은 ‘민간중심 벤처투자 생태계 미비’,‘판로난’이었다. 실제로 민간 벤처투자를 나타내는 ‘엔젤투자’ 규모는 ’14년 기준 834억원으로 미국(25조원)의 0.3%에 그쳤는데, 이는 투자금 회수환경이 불리한 점이 주된 요인으로 분석됐다.

보고서는 미국 나스닥 상장에는 6.7년 걸리지만 한국 코스닥 상장에는 평균 13년이 걸린다며, 법인사업자의 80% 이상이 10년 안에 문 닫는 상황에서 13년 후를 기대하며 자금을 대는 투자자는 찾기 힘들 수밖에 없다고 말하고 있다.

또 벤처기업은 일반적으로 기술역량은 높지만 제조역량과 마케팅역량이 낮다. 그래서 선진국에서는 기술상용화 가능성만으로 창업한 후 시장출시를 전후해 대기업 등에게 지분을 매각하는 방식으로 투자자금을 조기회수하는 것이 일반적이다. 그런데 이러한 M&A를 통한 자금 회수비중이 유럽에선 51%에 달하지만 우리는 1.3%에 불과하다. M&A 거래규모도 한국은 875억 달러로 미국의 1/22에 불과하다.

대한상의 자문위원인 신현한 연세대 교수는 “미국의 경우 대기업이나 벤처캐피탈 등으로부터 민간투자를 받은 벤처기업들이 더 혁신적이라는 연구가 있다”며 “국내 대기업이나 해외 다국적기업의 투자를 통해 민간자본에 대한 접근성을 높여야 성장에 필요한 자원이 지속적으로 공급되어 보다 성공적인 벤처가 나올 것”이라고 조언했다.

해외에서 본 한국벤처의 투자매력도 역시 낮은 수준이다. 전 세계 ‘벤처시장 매력도’를 발표하는 스페인 나바다 경영대학원이 M&A시장, 금융시장 성숙도 등으로 벤처투자 매력도를 평가한 결과에 따르면 한국은 미국의 80% 수준에 불과했다.

한 전기부품 개발업체는 창업초기 3~4년을 지옥으로 표현했다. 그 회사 대표는 “정부자금을 지원받은 덕에 제품은 개발했지만 창업 6개월만에 바닥났다”며 “스마트폰 앱, 컨텐츠만 환영받는 민간투자시장에서 아이디어 상품은 외면당하기 일쑤”라고 말했다. 또 “단기실적에 따라 투자가 쏠리는 부익부 빈익빈 현상도 심해 안정적 자금조달이 힘들다”고 호소했다.

전국적인 유통망이나 해외수출경험 부족도 문제다. 실제로 벤처기업의 65.6%가 국내판로 개척에 어려움을 겪고 있다고 응답했고 74.9%는 ‘해외에 수출하지 않는다’고 말했다.

발열 손발팩을 제조하는 4년차 벤처 B사는 “만들기만 하면 되는줄 알았는데 유통이 이렇게 힘든지 꿈에도 몰랐다”며 “유통 벤더를 만나기 위해 무작정 본사를 찾아가 사업제안서도 들이밀고 제품시연도 했지만 모두 허사였다”고 말했다.

송의영 서강대 교수는 “기업가정신을 꽃피우려면 창업 자체만 촉진하는 방식보다 시장에서 끊임없이 가치를 창출해내는 기업들을 다수 육성하는 것이 더 효과적이다”며 “정부정책방향을 이제 스타트업(start-up)에서 스케일업(scale-up)으로 레벨업할 때다”고 말했다. 판로개척뿐 아니라 IPO 규제 간소화, M&A 활성화 등 선진적인 민간 투자환경을 구축해야 한다는 것이다.

Leave a Comment