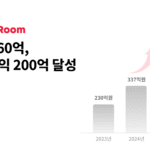

북미의 차가운 겨울 한복판에서 붉은 당근이 피어났다. 캐나다 토론토 거리에서, 누군가는 따뜻한 코트를 찾고 있었고, 또 다른 누군가는 쓰지 않는 스키 장비를 내놓았다. 한국에서 시작된 이웃 간 중고거래 플랫폼이 낯선 땅에서도 뿌리를 내린 것이다. 당근마켓의 글로벌 버전인 ‘캐롯’이 캐나다에서 누적 가입자 200만 명을 돌파했다는 소식이다.

지난해 5월 100만 명을 돌파한 지 불과 8개월 만의 일이다. 이는 단순한 숫자의 증가가 아니다. 한국의 ‘동네’ 문화를 캐나다라는 전혀 다른 토양에 이식하는 데 성공했다는 의미다. 토론토의 한 아파트 단지에서 시작된 작은 거래가 밴쿠버의 교외 지역으로, 다시 캘거리의 주택가로 번져나갔다. 마치 봄날의 꽃가루처럼 빠르게, 그러나 자연스럽게.

흥미로운 건 캐나다인들이 ‘동네’라는 개념을 받아들이는 방식이다. 한국과 달리 그들에게 동네는 더 넓은 반경이었다. 자동차로 30분 거리도 그들에겐 충분히 ‘근처’였다. 당근은 이를 놓치지 않았다. GPS 기반의 거래 반경을 확대했고, 한국의 ‘매너온도’ 대신 ‘캐롯 스코어’라는 새로운 신뢰 지표를 도입했다. 문화적 차이를 기술로 풀어낸 것이다.

“처음에는 이웃과 직접 만나 거래한다는 게 낯설었어요. 하지만 이제는 그게 당연해졌죠. 지난주에는 아이 장난감을 사러 갔다가 같은 또래 아이를 키우는 이웃을 만났어요. 이제는 주말마다 아이들과 함께 공원에서 만나고 있답니다.” 밴쿠버의 한 주부는 이렇게 말했다.

AI 기술도 한몫했다. 사진만 찍으면 AI가 알아서 게시글을 작성해주는 기능은 언어의 장벽을 허물었다. 프랑스어권인 퀘벡을 제외한 전 지역에서 서비스가 확장될 수 있었던 것도 이 때문이다. 한 토론토 주민은 “이제 물건을 올리는 게 숨쉬는 것처럼 자연스러워졌다”고 말했다.

특히 눈길을 끄는 건 ‘나눔’ 문화의 확산이다. 한국에서처럼 캐나다에서도 이웃과 나누는 즐거움이 퍼져나가고 있다. 에드먼튼의 한 대학생은 “처음에는 그저 중고 거래 앱이라고 생각했는데, 이제는 커뮤니티 그 자체”라고 평가했다. 실제로 캐롯 앱에서는 매일 수백 건의 나눔이 이루어지고 있다.

당근의 실험은 계속된다. 김용현 대표가 직접 캐나다로 건너가 현지 사업을 진두지휘하고 있는 것도 이 때문이다. 향후 5년 내 북미 50개 도시로 확장한다는 계획은 단순한 선언이 아닌, 구체적인 청사진이 되어가고 있다.

한국 스타트업이 글로벌 기업으로 성장하는 과정을 지켜보는 일은, 마치 한 알의 씨앗이 거대한 나무로 자라나는 것을 보는 것처럼 경이롭다. 그리고 그 나무는 이제 북미 전역으로 뿌리를 뻗어가고 있다.

이제 캐나다 곳곳에서는 “Are you Karrot?”이라는 말이 점차 어색해지지 않고 있다. 추운 겨울 거리에서 마주친 이웃과 나누는 이 짧은 대화 속에는, 기술이 만들어낸 따뜻한 연결의 순간이 담겨있다. 그리고 그 질문에 대한 답은 이미 나와 있는 듯하다. 캐나다에서 피어난 당근의 꽃은, 이제 막 그 향기를 피우기 시작했다.

![[중국 비즈니스 트렌드&동향] "생존선을 넘어서-중국 AI·전기차, 자본의 선택" zhipu](https://platum.kr/wp-content/uploads/2026/01/zhipu-150x150.jpg)

댓글 남기기