한국 기업들의 스타트업 투자 지형도가 격변하고 있다. CVC(Corporate Venture Capital, 기업형 벤처캐피탈) 투자에서 대기업 비중이 2022년 37%에서 2024년 16%로 급감한 반면, 중견기업은 36%에서 59%로 급증했다. 화려한 거실에 놓인 대기업의 피아노가 침묵하는 사이, 아담한 부엌에서 중견기업의 기타 소리가 울려 퍼지기 시작한 것이다. 양적으로는 세계 평균을 웃도는 한국 CVC지만, 글로벌 시장은 성장하는데 한국만 감소하는 이 역설적 상황 속에서, 중견기업이 주역으로 부상하는 새로운 모험자본의 시대가 열리고 있다.

벤처 캐피털. 모험자본이라고도 한다. 그 모험의 행방이 기업 내부로 침투한 것이 지금의 CVC다. 기업이 스타트업에 직접 투자하는 행위, 그리고 그 돈. 요즘 유행하는 오픈 이노베이션이라는 것의 실체다.

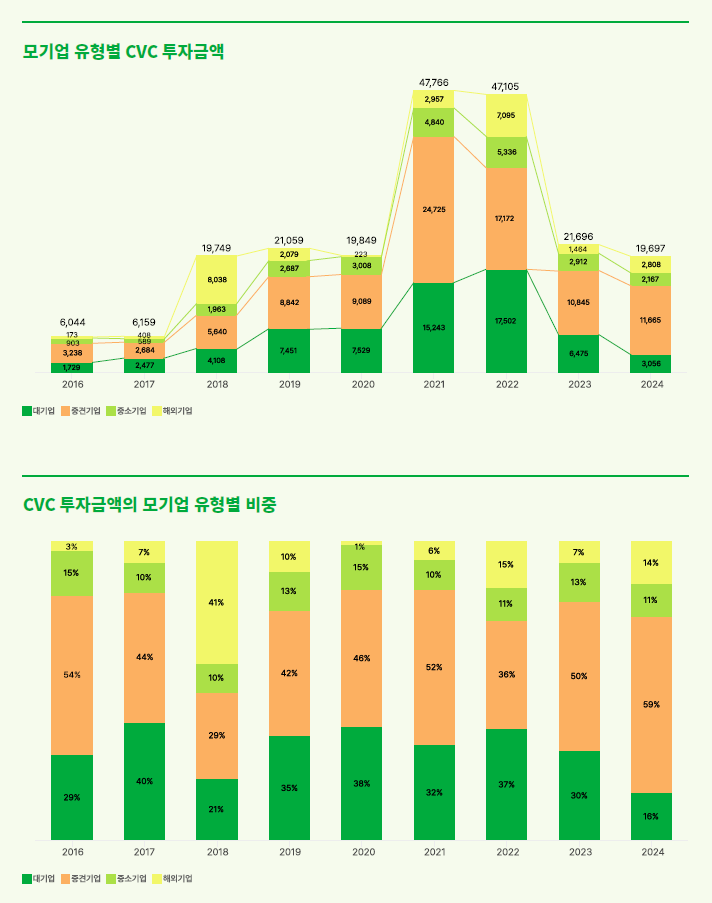

스타트업얼라이언스가 발간한 『2024 한국의 CVC들: 현황과 투자 활성화 방안』를 보면 변화가 감지된다. 2022년만 해도 대기업이 한국 CVC 투자의 37%를 차지했는데, 2024년에는 16%로 줄었다. 반면 중견기업은 36%에서 59%로 급증했다.

통계로만 보면 한국 CVC는 나쁘지 않아 보인다. 전체 투자에서 CVC가 차지하는 비중이 32%다. 세계 평균 26%, 미국 29%보다 높은 수치다. 그런데 이상한 것은 방향성이다. 글로벌 CVC 투자는 10%, 미국은 24% 성장하는데, 한국은 9% 감소했다. 우리가 틀린 방향으로 가고 있는 건 아닐까 하는 의문이 든다.

4.8조 원. 2021년 한국 CVC 투자액이다. 그리고 2024년에는 2.0조 원. 절반 이상이 사라졌다. 특히 2023년에는 54%가 한 번에 감소했다. 이건 단순한 조정이 아니라 패닉에 가깝다.

대기업과 중견기업, 서로 다른 선택

흥미로운 것은 대기업과 중견기업의 행보다. 대기업 CVC 투자는 1.7조 원(2022년)에서 0.3조 원(2024년)으로 쪼그라들었다. 반면 중견기업은 그 공백을 채웠다. 투자 비중이 36%에서 59%로 치솟았다.

이런 차이는 사내부서 CVC에서 더 선명하게 드러난다. 대기업의 사내부서 CVC 투자는 1.3조 원에서 0.1조 원으로 얼어붙었다. 한편 중견기업은 2024년에 18%나 늘었다.

공룡들이 숨을 죽인 사이, 작은 포유류들이 활개치기 시작한 셈이다. 이런 장면은 어디서 많이 본 것 같다. 생명의 역사에서 공룡이 멸종한 후 포유류가 번성했던 것처럼.

그런데 대기업들이 왜 이토록 급격히 투자를 줄인 것일까? 단순한 경기 위축 때문만은 아닐 것이다. 오픈이노베이션을 통한 스타트업 투자가 기대했던 성과를 내지 못했기 때문일 가능성이 크다. 수많은 POC(개념 증명)와 파일럿 프로젝트가 실제 사업 시너지로 이어지지 않으면서 실망감이 쌓였을 것이다. 네이버가 D2SF를 통해 투자한 스케일링앱의 성공 사례나, 현대자동차의 제로원 액셀러레이터를 통한 투자 성과가 있긴 했지만, 대부분의 대기업 투자는 그런 귀감이 되는 성공 사례를 만들어내지 못했다.

두 가지 형태의 CVC, 서로 다른 운명

CVC에는 두 종류가 있다. 별도 회사로 설립되는 독립법인 CVC와 기업이 직접 현금을 투입하는 사내부서 CVC다.

재미있는 사실은 호황기엔 사내부서 CVC의 비중이 커진다는 것이다. 2020년 43%에서 2022년 58%까지 올라갔다. 그러다 경기가 식으면 상황이 뒤집힌다. 2023년 44%, 2024년 41%로 줄어들었다.

이건 마치 날씨가 좋을 때는 지붕 없는 오픈카를 타다가, 비가 오면 지붕 있는 세단으로 갈아타는 것과 비슷하다.

투자자 숫자도 같은 패턴이다. 사내부서 CVC는 2021년 54% 증가했다가 최근 급감했다(2023년 -27%, 2024년 -40%). 반면 독립법인 CVC는 크게 흔들리지 않았다. 별도 법인이라는 형태가 주는 안정성, 그 단단한 지붕 덕분일 것이다.

모험에서 안전으로, 투자 라운드의 변화

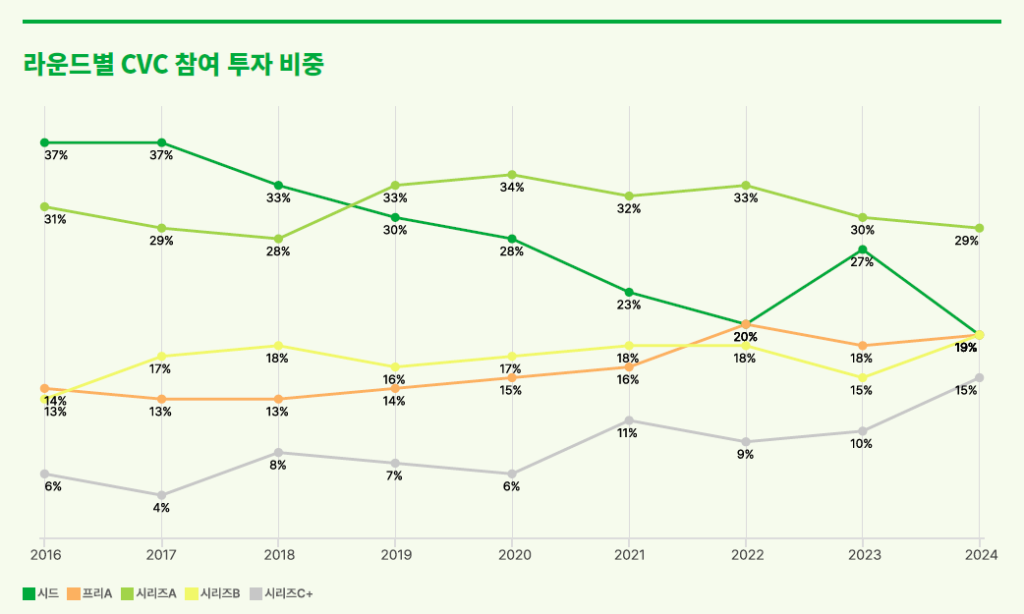

시간이 흐르며 CVC들도 변했다. 2016년엔 시드 단계 투자가 37%였지만, 2024년엔 19%로 줄었다. 대신 시리즈 B, C 같은 후기 단계 투자가 늘었다.

이것은 단순한 숫자가 아니라 투자 철학의 변화를 보여준다. 초기엔 새로운 기술을 발굴하는 데 중점을 뒀다면, 이제는 확실한 사업 시너지를 추구한다. 한때는 불확실한 미래에 베팅했지만, 이제는 현실적인 성과를 원한다. 열정은 식고, 계산이 시작된 것이다.

대기업은 시드에서 후기로, 중견기업은 시리즈 A에서 시리즈 B 이상으로 투자 단계를 올렸다. 모두가 조금 더 확실한 것을 찾는다. 모험자본이라는 이름이 무색해질 정도로.

이것은 글로벌 CVC와도 다른 한국만의 특성이다. 구글 벤처스나, GM 벤처스, 인텔 캐피털과 같은 글로벌 CVC들은 여전히 시드 단계의 모험적 투자를 줄이지 않고 있다. 이들에게 CVC는 미래 먹거리를 찾는 레이더이자 위험을 감수하는 모험 자본의 성격을 유지하고 있다. 반면 한국 CVC는 점점 더 확실성을 추구하는 방향으로 이동하고 있다. 과감한 베팅보다는 안전한 수익을 선호하는 우리 문화의 단면이 여기서도 드러난다.

움직이는 산업, 바뀌는 관심사

산업별로는 바이오/의료/헬스케어가 주도적 위치를 차지했다. 2018년을 제외한 모든 해에 투자금액 1위를 기록했다. 그 뒤를 게임, 모빌리티, 금융, 콘텐츠가 따랐다.

최근 트렌드는 더 흥미롭다. 한때 강세였던 금융은 이제 Top 10에도 들지 못할 정도로 위축됐다. 대신 반도체/디스플레이, 엔터프라이즈/보안, 환경/에너지가 부상했다.

대기업과 중견기업이 관심을 갖는 분야도 다르다. 대기업은 반도체/디스플레이, 엔터프라이즈/보안, 환경/에너지에 집중하고, 중견기업은 바이오/의료/헬스케어, 콘텐츠, 엔터프라이즈/보안을 선호한다.

관심사의 차이는 당연하다. 돈을 모으는 방식이 다르면, 쓰는 방식도 다를 수밖에 없으니까.

서울을 벗어나는 자본의 흐름

CVC 투자는 여전히 서울과 경기에 집중되어 있다. 그러나 비수도권 비중이 조금씩 늘고 있다. 2024년 기준으로 CVC 투자의 24%가 비수도권으로 향했다.

독립법인 CVC(비수도권 비중 28%)가 사내부서 CVC(18%)보다 지역적으로 더 다양하게 투자한다. 지역 특화 펀드를 운용하는 경우가 있어 의무적으로 지역기업에 투자해야 하는 경우가 있기 때문이다.

의무라는 것이 때로는 다양성을 만들어낸다. 서울에만 투자하는 것이 편하겠지만, 규정이 그들을 지방으로 보낸다. 불만스러울 수도 있겠지만, 그 결과는 나쁘지 않을 것이다.

대기업 CVC

상호출자제한기업집단(대기업)의 대부분은 CVC를 갖추고 있다. 44개 대기업집단 중 21개(48%)가 독립법인 CVC를, 32개(73%)가 사내부서 CVC를 보유하고 있다. 그러나 실제 투자는 줄어들고 있다.

일반지주회사도 마찬가지다. 164개 일반지주회사 중 67개(41%)가 CVC 투자 이력이 있지만, 활발하게 움직이지는 않는다. 규제(해외 투자 비율 제한 20%, 외부 자금 출자비율 제한 40%)가 그들의 발목을 잡고 있다.

46개 일반지주회사 산하 독립법인 CVC 중 14개(30%)만이 공정거래법상 일반지주 CVC에 해당한다. 나머지 70%는 지주회사 체제 밖에서 운영된다. 규제를 우회하기 위한 선택이다. 물이 흐르는 곳에 길이 생기듯, 자본도 규제를 피해 새로운 경로를 찾아낸다.

자유와 협력을 위하여

보고서는 네 가지 정책 방향을 제시한다.

첫째, 사내부서 CVC를 정책 테이블에 올려야 한다. 지금까지 정부는 독립법인 CVC만을 인정했지만, 사내부서 CVC의 역할도 중요하다.

둘째, 독립법인 CVC의 오픈이노베이션 연계를 유도해야 한다. 단순한 투자가 아닌, 실질적인 협업을 장려하는 정책이 필요하다.

셋째, 중견기업의 오픈이노베이션을 지원해야 한다. 중견기업이 CVC 투자의 주축으로 부상한 만큼, 이들이 스타트업과 효과적으로 협업할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

넷째, 투자 행위를 제한하기보다 관리 감독과 공시 기능을 강화해야 한다. 지금의 규제는 CVC 활동을 위축시키는 측면이 있다.

이 보고서는 정부 통계의 문제점도 지적한다. 중기부 통계는 사내부서 CVC 투자를 집계하지 않고, 해외 투자까지 포함해 국내 스타트업 생태계의 실상을 제대로 파악하기 어렵게 한다.

한국 CVC 생태계는 양적으로는 세계 수준이지만, 질적으로는 개선의 여지가 많다. 대기업의 퇴조와 중견기업의 부상이라는 새로운 패러다임 속에서, 우리는 더 효과적인 생태계 구축을 위한 지혜를 모아야 할 때다.

중견기업 시대의 새로운 가능성

어쩌면 이 변화는 자연스러운 것인지도 모른다. 대기업이 주도하던 시대가 가고 중견기업이 주도하는 시대가 오는 것. 공룡 시대가 가고 포유류 시대가 오는 것처럼. 생태계의 진화는 그렇게 이루어진다.

그리고 이 변화에는 긍정적인 측면도 있다. 중견기업들은 대기업보다 의사결정이 빠르고 유연하다. 복잡한 내부 프로세스나 정치적 역학관계에 덜 구애받는다. 무엇보다 생존을 위해 혁신이 절실하다. 이런 중견기업들이 스타트업과 손을 잡으면 더 실질적인 협업이 이루어질 수 있다.

실제로 크래프톤, 엔씨소프트, 웹젠 같은 IT 분야 중견기업들의 투자는 단순한 자금 지원을 넘어 기술 협력과 시장 확장으로 이어지는 경우가 많다. 크래프톤이 스푼라디오에 투자한 사례나, 엔씨소프트가 AI 관련 스타트업들과 협력하는 모습은 상생의 좋은 예다.

미래는 누구도 장담할 수 없지만, 한 가지는 확실하다. 대기업 중심의 경제 구조가 변화하고 있으며, 이것은 스타트업 생태계에도 새로운 지형도를 그릴 것이다.

Leave a Comment