우리는 숫자를 마주하며 울거나 웃는다. 때로는 한숨을 쉬고, 때로는 환호성을 지른다. 특히 집값이라는 숫자 앞에서는 더욱 그렇다. 최근 공개된 ‘아파트 다방여지도’에는 이런 숫자들이 지도 위에 펼쳐져 있다. 그것은 마치 우리가 사는 도시의 풍경을 수치로 그려낸 한 폭의 그림 같다.

이제 막 공개된 이 지도에 따르면, 올해 1분기 서울 아파트의 평균 매매가는 14억 5,981만 원이다. 평범한 사람들이 ‘국민평수’라 부르는 전용면적 84㎡ 아파트의 가격이다. 그 무게를 가늠해보자. 연봉 5천만 원인 사람이 한 푼도 쓰지 않고 모은다면 29년이 필요한 금액이다. 그러나 우리는 먹고, 입고, 자녀를 키우고, 세금을 내며 살아간다. 그렇다면 실제로는 얼마나 필요할까? 50년? 아니면 평생?

전세 보증금은 평균 6억 5,292만 원. 어떤 이에게는 절망적인, 어떤 이에게는 희망찬 숫자들이다. 작년 같은 시기와 비교하면 매매가는 25.5%, 전세 보증금은 2.3% 상승했다. 고요한 숫자 속에서 부동산 시장의 맥박이 뛰고 있다. 1년 사이 25.5%의 상승. 일반적인 은행 예금 금리의 5배에 달하는 수익률이다. 같은 기간 물가 상승률은 2%대였다. 열심히 모았던 사람과 빚을 내서 집을 산 사람 사이의 자산 격차는 더 벌어졌다.

서울에서 가장 비싼 동네는 어디일까? 매매가로는 서초구가 압도적이다. 서울 평균보다 무려 97% 높은 28억 8,074만 원. 한 채의 집이 중소기업 하나의 가치와 맞먹는다. 강남구(173%), 송파구(134%)가 그 뒤를 잇는다. 아파트값의 지형도는 한강을 중심으로 남과 북으로 나뉘는 듯하다. 하지만 용산구(128%), 종로구(124%) 같은 예외도 있다. 도시의 역사와 현재가 만들어내는 복잡한 패턴이다.

서울의 북쪽과 서쪽으로 갈수록 숫자는 낮아진다. 금천구는 서울 평균의 63% 수준. 그러나 그 ‘낮은’ 가격이라는 것도 9억 2,038만 원이다. 서울에서 가장 ‘저렴한’ 구의 아파트도 전국 평균의 거의 두 배에 달한다. 도봉구(68%), 강북구(70%), 은평구(75%)… 이 숫자들은 서울이라는 도시 안에서도 또 다른 계층이 존재함을 보여준다.

전세 시장에서는 강남구가 9억 9,590만 원으로 서울 평균보다 53% 높았다. 서초구(142%), 종로구(132%)가 그 뒤를 이었다. 매매와 전세의 지도를 겹쳐 보면, 도시의 또 다른 얼굴이 드러난다. 매매가와 전세가의 비율. 부동산 업계에서는 이를 ‘전세가율’이라 부른다. 이 비율이 높을수록 ‘투자’보다는 ‘거주’ 목적의 수요가 많다는 뜻이다. 그런 의미에서 강북구, 도봉구, 노원구는 ‘살기 위한’ 동네에 가깝다. 반면 강남구, 서초구, 송파구는 ‘투자’의 색채가 짙다.

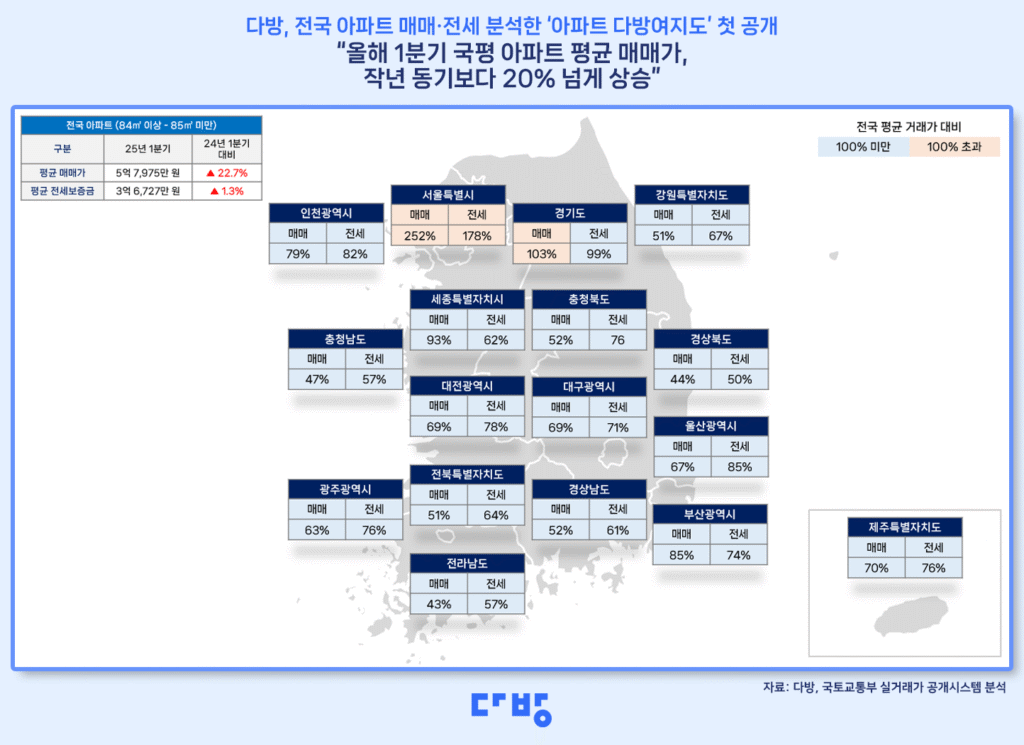

전국으로 시선을 돌리면, 서울의 특수성이 더욱 선명해진다. 전국 아파트 평균 매매가는 5억 7,975만 원. 서울 평균은 이보다 152% 높다. 전세 보증금도 전국 평균(3억 6,727만 원)보다 78% 높은 수준이다. 같은 나라, 다른 세상이라고 해야 할까.

전국 아파트 매매가도 전년 동기 대비 27.7% 올랐다. 서울보다 더 가파른 상승률이다. 이것은 무엇을 의미할까? 지방 소멸이 우려되는 가운데서도, 아파트라는 주거 형태는 여전히 ‘안전한 자산’으로 인식된다는 것일까? 아니면 서울의 가격 상승이 지방으로 퍼져나가는 ‘풍선 효과’일까?

다른 관점에서 보면, 5억 7,975만 원이라는 전국 평균 자체가 이미 높다. 통계청에 따르면 2024년 국내 가구 중위소득은 월 466만 원 정도다. 연간으로 환산하면 5,592만 원. 중위 가구가 소득을 전혀 쓰지 않고 모은다 해도, 아파트 한 채를 마련하는 데 10.3년이 필요하다. 현실에서는 30년 모기지론의 형태로 그 시간을 압축해서 살아간다. 이자라는 또 다른 비용을 감수하며.

‘국민평수’라 불리는 전용면적 84㎡ 아파트. 그 가격표에는 우리 사회의 희망과 좌절, 불평등과 열망이 함께 적혀 있다. 다방여지도는 단순한 숫자의 나열이 아니라, 우리가 살아가는 공간의 가치가 어떻게 부여되고 있는지를 보여주는 사회적 지표다.

그러나 이 지도가 말해주지 않는 것들도 있다. 아파트라는 주거 형태 자체가 가진 특수성. 한국 주택 시장에서 아파트는 단순한 거주 공간을 넘어선 의미를 갖는다. 계급의 상징이자, 자산 증식의 수단이자, 노후를 보장하는 보험이다. 다른 나라에서는 찾아보기 힘든 현상이다.

또한 이 지도는 같은 구 안에서도 존재하는 격차를 보여주지 못한다. 강남구 내에서도 압구정동과 개포동의 가격 차이는 크다. 같은 서초구라도 반포동과 양재동은 다르다. 미시적인 지리, 교통, 학군, 상권… 이런 요소들이 만들어내는 더 복잡한 지형이 있다.

무엇보다 이 지도는 아파트에 살지 않는 사람들의 이야기는 담고 있지 않다. 다세대주택, 연립주택, 단독주택… 그리고 월세로 살아가는 이들. 그들의 주거 현실은 어떨까?

현재 높은 금리와 경기 침체의 우려 속에서도 집값은 오르고 있다. 이것은 무엇을 의미할까? 부동산이 여전히 ‘가장 안전한 투자처’라는 인식이 견고한 것일까? 아니면 실수요가 그만큼 많다는 의미일까? 인구는 줄어드는데 집값은 오른다. 이 역설적인 현상은 어디까지 지속될 수 있을까?

어떤 이들은 이 시대를 ‘부동산의 계절’이라고 부른다. 그 계절이 언제까지 계속될지, 그 계절이 지나면 우리에게 어떤 풍경이 펼쳐질지, 아무도 확실히 알지 못한다. 다만 확실한 것은, 우리는 이 숫자들 속에서 살아간다는 사실이다.

집이라는 것은 결국 숫자만으로는 설명할 수 없는 무엇이다. 하지만 그 숫자를 모른 채 집을 이야기하는 것 또한 불가능하다. 이 통계자료들은 적어도 그 숫자의 풍경만큼은 정확히 보여준다. 나머지는 우리의 몫이다.

![[스타트업 탐방] 오후 5시, 자리는 비었지만 일은 계속되는 회사… 하이퍼커넥트 DSCF6818](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/DSCF6818-150x150.jpg)

![[BLT칼럼] 엔젤투자의 3가지 즐거움 1114b3aee2b12](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/1114b3aee2b12-150x150.png)

![[중국 비즈니스 트렌드&동향] 스타벅스 중국 사업 지분 60% 매각 20230510_133701](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/20230510_133701-150x150.jpg)

댓글 남기기