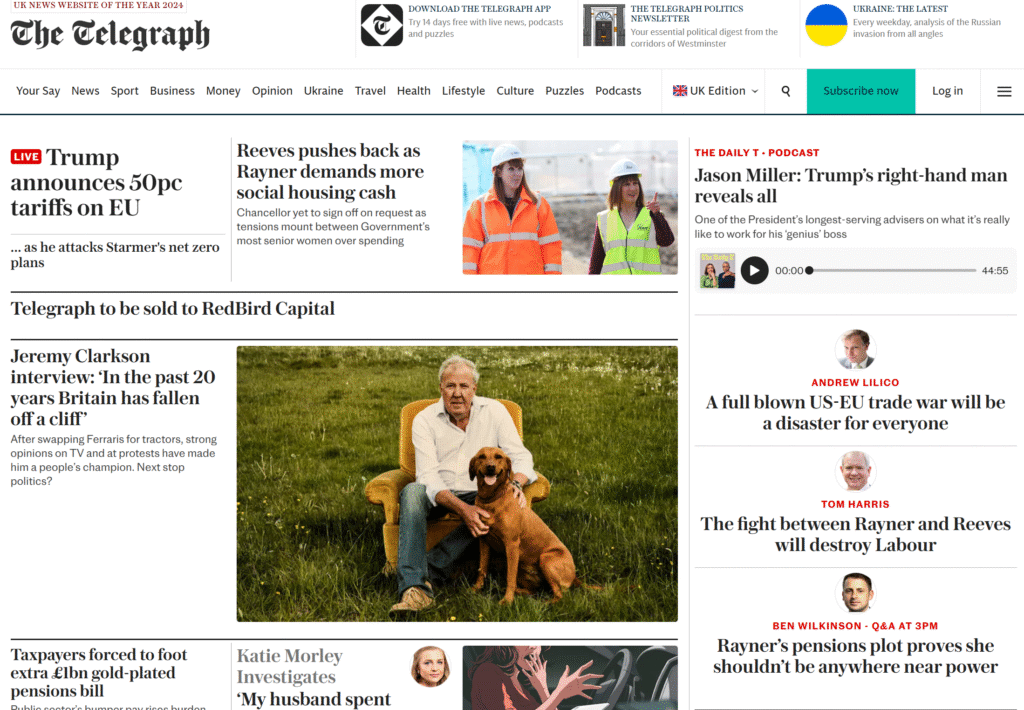

어떤 것들은 돈으로 살 수 있고, 어떤 것들은 돈으로 살 수 없다고들 한다. 그런데 신문은 어디에 속할까? 170년 전통의 영국 데일리 텔레그래프가 미국 사모펀드 레드버드 캐피털에 5억 파운드에 팔렸다.

5억 파운드. 우리 돈으로 9,274억 원이다. 천문학적 숫자지만, 동시에 묘하게 구체적이기도 하다. 170년이라는 시간의 무게를 돈으로 환산하면 이 정도 된다는 뜻일까. 연도로 치면 년당 55억 원 정도의 가치를 인정받은 셈이다. 비싸다고 해야 할지, 싸다고 해야 할지 모르겠다.

텔레그래프는 단순한 신문이 아니었다. ‘토리그래프’라는 별칭이 말해주듯, 영국 보수당의 목소리를 대변해온 상징적 존재였다. 정치적 색깔이 분명한 매체였고, 그 색깔 때문에 사랑받기도 하고 미움받기도 했다. 그런 신문이 이제 미국 자본의 손에 넘어간다.

이런 광경이 낯설지 않다. 2013년 아마존의 제프 베저스가 워싱턴포스트를 2억 5천만 달러에 인수했을 때도 비슷한 논란이 있었다. 워터게이트 특종으로 유명한 130년 전통의 신문이 IT 재벌의 손에 넘어가는 순간이었다. 2015년에는 일본 경제신문 닛케이가 파이낸셜타임스를 13억 달러에 사들였다. 페이스북 공동창업자 크리스 휴스는 100년 전통의 뉴리퍼블릭을, 중국 알리바바의 마윈은 홍콩의 사우스차이나모닝포스트를 노렸다.

흥미로운 건 이번이 두 번째 시도라는 점이다. 2023년에는 아부다비 왕족이 후원하는 자본이 개입했다가 영국 정부의 제동으로 무산됐다. 외국 국가가 자국 언론을 소유하는 것을 막겠다는 취지였다. 하지만 이번에는 사모펀드라는 이름으로 포장된 미국 자본에게는 문을 열어준다. 국가 자본은 안 되고 사모펀드는 된다는 논리가 묘하다.

레드버드 캐피털의 게리 카르디날레는 “텔레그래프의 새로운 시대의 시작”이라고 했다. 기술 투자, 구독자 확대, 디지털 전환, AI 기반 분석. 모두 그럴듯한 말들이다. 하지만 이런 수사 뒤에는 대개 수익성 중심의 변화가 따라온다.

바클레이 가문이 텔레그래프를 매물로 내놓은 이유는 단순했다. 부채 상환. 결국 돈 때문이었다. 170년 전통도, 언론의 사명도, 편집권의 독립성도 부채 앞에서는 무력했다. 자본주의 사회에서 이런 수순은 자연스럽다.

그런데 당연함 속에도 변화는 있다. 신문은 단순한 상품이 아니다. 여론을 형성하고, 권력을 견제하며, 사회의 나침반 역할을 한다. 그런 신문이 자본의 논리에만 따라 움직일 때, 그 변화의 양상을 관찰해볼 필요가 있다.

물론 레드버드는 편집권 독립성을 보장하겠다고 약속했다. 하지만 약속은 약속일 뿐이다. 소유주가 바뀌면 편집 방향도 서서히 바뀌기 마련이다. 당장은 아니더라도, 시간이 지나면서 미묘한 변화들이 쌓여갈 것이다. 그것이 자본의 속성이다.

실제로 베저스가 워싱턴포스트를 인수한 후, 그 신문이 어떻게 변했는지 살펴볼 필요가 있다. 디지털 전환에 성공했다는 평가도 있지만, 동시에 아마존에 불리한 기사가 줄어들었다는 지적도 나온다. 닛케이의 파이낸셜타임스 인수 후에도 비슷한 우려가 제기됐다. 일본 기업에게 비판적인 보도가 사라진 것은 아닌지, 아시아 관련 보도의 관점이 바뀐 것은 아닌지 말이다.

영국 미디어 업계에서는 이번 인수를 10년 만의 최대 규모 거래라고 평가한다. 그만큼 상징적 의미가 크다는 뜻이다. 하지만 상징이 돈으로 평가받는 시대에 우리는 살고 있다. 전통도, 가치도, 이념도 모두 매매 가능한 상품이 되어버렸다.

이런 현상은 전 세계적이다. 루퍼트 머독이 월스트리트저널과 뉴욕포스트, 영국의 더타임스까지 소유하며 글로벌 미디어 제국을 구축한 것도, 워렌 버핏이 버크셔 해서웨이를 통해 여러 신문사에 투자하는 것도 같은 맥락이다. 언론이 하나의 투자 상품이 되어버린 시대, 우리는 그 속에서 살고 있다.

신문의 가치를 어떻게 측정할 것인가. 수익성으로만 평가할 것인가, 아니면 사회적 역할까지 고려할 것인가. 레드버드가 텔레그래프를 인수한 것은 분명 사업적 판단이다. 하지만 그 사업적 판단이 저널리즘의 가치와 충돌할 때는 어떻게 될까.

러시아 재벌 알렉산드르 레베데프가 2010년 인디펜던트를 단돈 1달러에 인수한 사례를 보자. 물론 채무를 떠안는 조건이었지만, 100년이 넘는 신문의 가치가 1달러로 평가받은 순간이었다. 그 신문이 진짜 1달러 가치밖에 없었을까? 아니면 그 이상의 가치가 있었지만 돈으로 환산하기 어려웠던 걸까?

5억 파운드라는 숫자 뒤에 숨어 있는 이야기들을 생각해본다. 170년간 쌓아온 신뢰, 수많은 기자들의 노력, 독자들과의 관계. 이런 것들의 가치는 얼마나 될까. 측정 가능한 것일까.

어쩌면 우리는 신문의 영혼을 사고파는 시대에 살고 있는지도 모른다. 그리고 그 영혼의 가격표에는 9,274억 원이라고 적혀 있다. 비싸다고 해야 할지, 싸다고 해야 할지는 각자의 판단에 맡길 일이다.

Leave a Comment