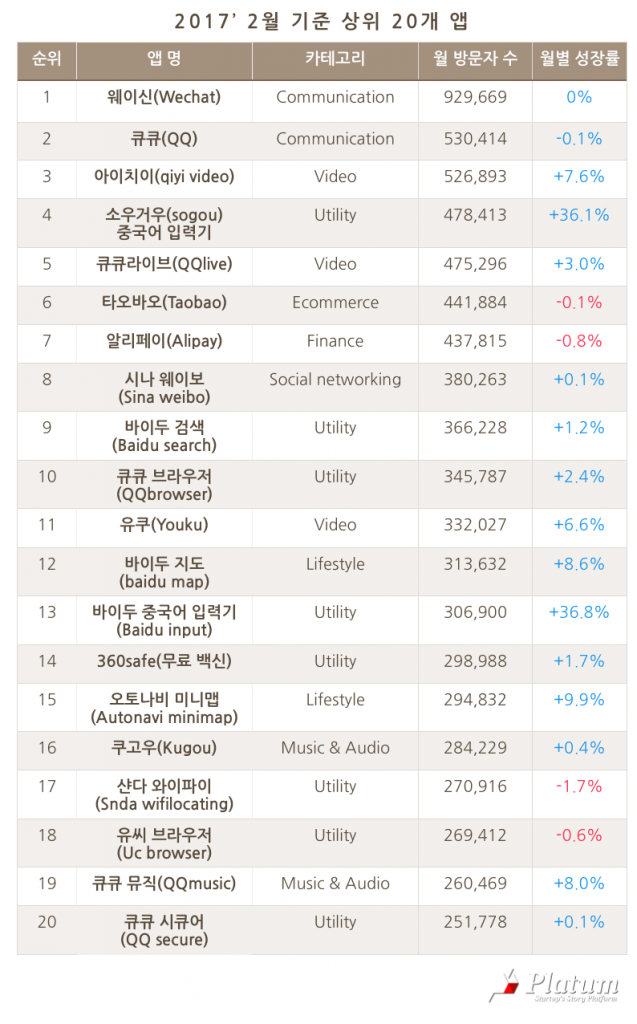

중국의 시장 조사기관 아이리서치(i research)가 월 방문자 수 기준 중국 내 500대 앱 순위를 발표했다. 이 중 상위 20개를 추려 중국 모바일 앱 동향을 정리했다.

텐센트의 웨이신과 큐큐, 나란히 1, 2위 차지

먼저 텐센트의 웨이신과 큐큐 메신저가 나란히 앱 분야 1, 2위를 차지했다. 지난 4월 중국 매체 인민망의 보도에 따르면 웨이신의 하루 사용자는 7억6천 만 명 가량으로 거의 전 세계에 포진되어 있다. 2016년에는 전 세계 메신저 서비스 중 월별 큐큐와 웨이신의 사용자 수가 각각 3위와 6위를 차지하기도 했다.

월 성장률 36% 중국어 입력기 앱, AI에 활용된다고?

월별 성장률에서는 전체 순위 4위를 차지한 ‘소우거우 중국어 입력기’가 36.1%로 주목할만하다. 전체 순위 13위인 바이두 중국어 입력기 역시 월별 성장률은 36.8%로 높다. 별도의 콘텐츠가 아닌 핵심 기능만으로 승부하는 유틸리티 앱이 상위에 위치하고 있는 것이 의아할 수 있다. 그러나 복잡한 한자어를 모바일 내에서 입력해야 하는 중국의 경우 이 입력기 앱의 중요도가 생각보다 높다. 모바일로 중국어 한자를 입력할 때에는 영어 알파벳으로 구성되어 있는 중국어 발음 기호인 한어 병음을 사용한다. OS에서 기본적으로 제공되는 입력기와 달리 소우거우, 텐센트 등이 제공하는 입력기는 자주 사용하는 단어들이 미리 저장되어 있어, 입력 시간을 단축할 수 있다. 노래 가사 혹은 식당 이름까지 보유하고 있으며, 한 번 입력했던 단어를 기억하여 추후 첫 글자만으로도 단어를 완성할 수 있게 한다.

또 입력기를 통해 자사 포털 앱으로 유입되는 경우가 많아, 많은 포털 기업에서는 이 중국어 입력기를 일종의 ‘입구’로 활용하고 있다. 구글, 바이두 등도 자사 입력기를 배포한다. 경쟁도 치열해 2009년에는 소우거우와 텐센트 간 입력기 관련 특허권 법정 공방이 벌어지기도 했다.

최근에는 이 입력기에 축적된 기록들이 인공지능 시스템 구축을 위한 자산으로서의 가치를 가지게 됐다. 현재 중국어 입력기 시장 점유율 1위의 소우거우는 차세대 검색 엔진으로의 질의응답 로봇을 개발 중이다. 현재까지 3억 명의 모바일 이용자가 매일 소우거우 입력기를 통해 병음으로 중국어를 입력하고 있다. 이 막대한 자료를 바탕으로 만든 음성 인식 시스템은 95%의 정확도를 갖췄다. 번역 정확도도 90%에 이른다고 한다. 왕샤오춘 소우거우 대표는 “미래는 인공지능에 달려있다”면서, “소우거우 입력 시스템은 음성 인식과 분석을 넘어, 생각을 구성하는 단어와 문장까지 찾아낼 수 있다”고 밝히기도 했다.

동영상 앱 최대 강자는 ‘아이치이’

중국판 유튜브 ‘아이치이’가 전체 순위 3위를 차지했다. 바이두의 자회사인 아이치이는 ‘유쿠’, ‘텅쉰스핀’, ‘러스왕’과 함께 중국 4대 동영상 플랫폼으로 꼽히고 있으며, 드라마 <태양의 후예>가 동시 방영된 플랫폼으로 국내에서도 주목을 받았다. 당시 드라마의 인기로 아이치이는 유료 가입자를 2천만 명으로 늘릴 수 있었다.

최근 아이치이는 워너브라더스와 손을 잡고 온라인 영화 배급 계약을 맺었다. <반지의 제왕>, <그래비티>, <고질라> 등을 포함한 200여 편의 배급권을 갖게 됐다. 뿐만 아니라 이십세기폭스, NBC 유니버셜과도 계약을 맺어 <문라이트>, <라라랜드>의 온라인 독점 배급권을 사들이기도 했다. 정부 측에서 넷플릭스, 유튜브 등 해외 스트리밍 서비스를 통제하고 있어 발전 가능성도 크다. 지난 2월엔 힐하우스캐피털, 세쿼이아캐피털차이나 등을 통해 15억3천만 달러(한화 약 1조7천억 원)의 투자를 유치하기도 했다. 유쿠 등이 이 뒤를 잇고 있다.

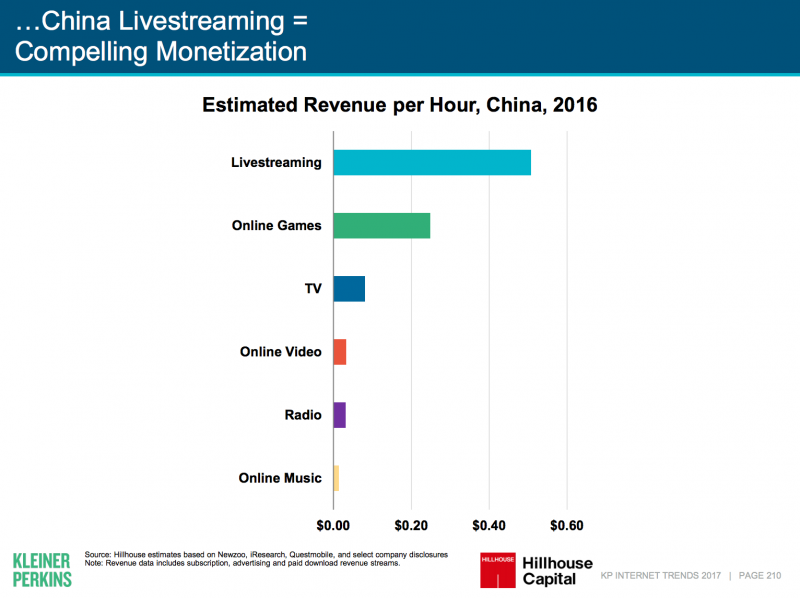

2016 콘텐츠 플랫폼 별 시간 당 매출액 (출처= KLEINER PERKINS)

2016 콘텐츠 플랫폼 별 시간 당 매출액 (출처= KLEINER PERKINS)

라이브 스트리밍 서비스의 약진, 온라인 게임보다 수익성 좋아

라이브 스트리밍 서비스인 QQ라이브의 약진도 두드러졌다. 메리 미커가 발표한 ‘2017 인터넷 트렌드 리포트’에 따르면, 2016년 중국의 라이브 스트리밍 서비스의 수익성은 온라인 게임과 TV의 수익성을 이미 추월했다. 포브스 보도에 따르면 중국 네티즌 중 47%에 이르는 3억2천4백만 명이 라이브 스트리밍 콘텐츠를 시청한 경험이 있다. 2015년 라이브 스트리밍 서비스 매출 규모는 약 2조2천5백억 원 수준이다. 현재 중국 내 라이브 스트리밍 플랫폼의 개수는 200개 정도다.

라이브 스트리밍 서비스의 성장은 4G 기술의 보급과 스마트폰 카메라 기능 개선이라는 기술적 진보가 뒷받침하고 있다. 여기에 지방에서 도시로 이주한 젊은 층이 큰 비용 부담 없이 문화 생활을 즐기는 동시에 외로움을 달래기 위해 라이브 방송을 즐겨 시청하는 것으로 나타났다.

라이브 방송의 인기로 와이와이(YY), 모모(Momo)와 같은 플랫폼의 주가도 치솟았다. 올해 들어서만 와이와이는 39%가, 모모는 108%로 주가가 급등했다.

Leave a Comment