벤처기업협회가 25일 발간한 ‘벤처기업 산업구조 변화 분석(2014~2024년)’ 보고서에 따르면, 최근 10년간 국내 벤처기업이 전통 제조업 중심에서 첨단 서비스업 중심으로 산업구조가 급속히 재편되고 있는 것으로 나타났다.

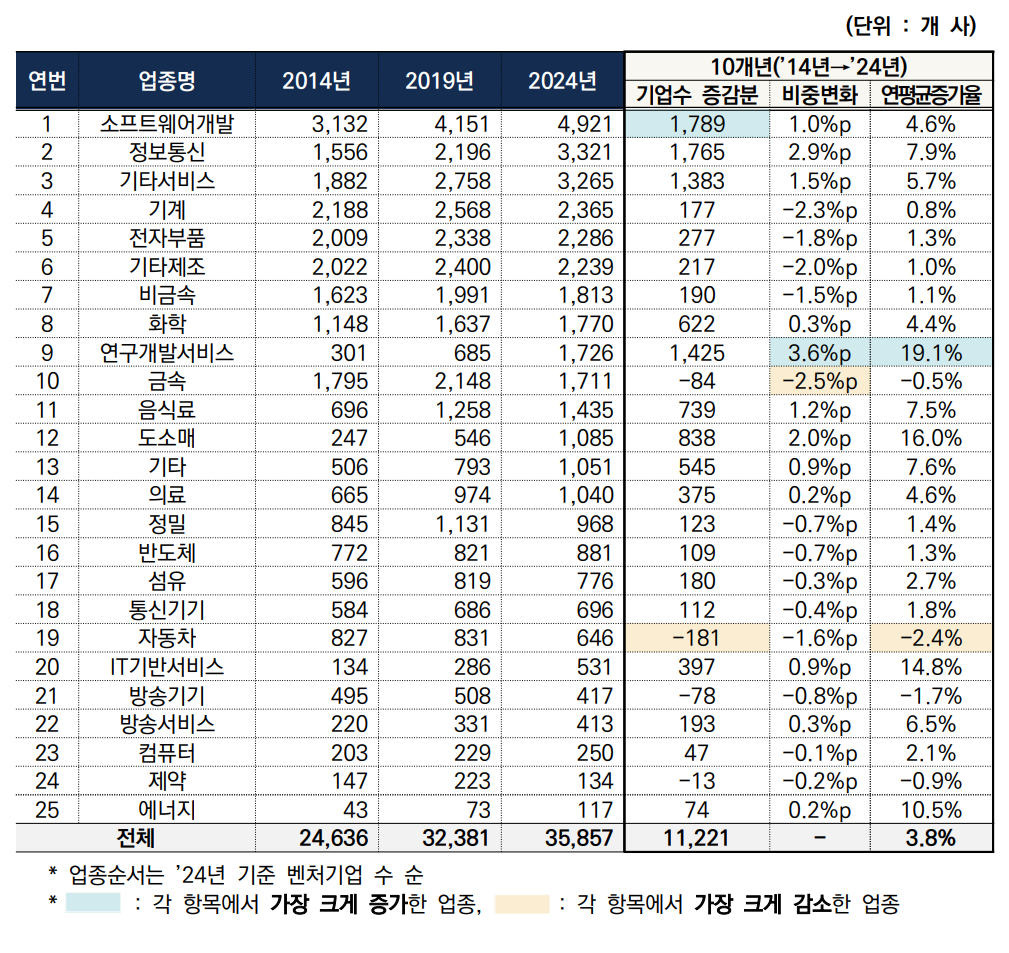

2024년 기준 국내 벤처기업 수는 3만5857개로 2014년 2만4636개 대비 45.5% 증가했다. 특히 서비스업 벤처기업은 같은 기간 연평균 7.4% 성장해 제조업(1.6%)의 4배 이상 빠른 성장률을 기록했다.

제조업 벤처기업 비중은 2014년 67.6%에서 2024년 54.5%로 13.1%포인트 하락한 반면, 서비스업은 30.3%에서 42.6%로 12.3%포인트 상승했다. 업계 관계자는 “IT·소프트웨어 등 기술기반 서비스업이 벤처 생태계의 새로운 성장 동력으로 자리매김하고 있다”고 분석했다.

산업 고도화 측면에서도 주목할 변화가 나타났다. 첨단산업 벤처기업은 2014년 1만1953개에서 2024년 1만7745개로 연평균 4.0% 증가했고, 2021년부터는 전체 벤처기업 중 첨단산업 비중이 일반산업을 추월했다.

특히 첨단서비스 분야(소프트웨어개발·IT기반서비스)는 2014년 20%에서 2024년 26%로 6%포인트 대폭 상승하며 산업구조 고도화를 견인했다.

25개 벤처업종 중 가장 주목할 만한 성장을 보인 분야는 연구개발서비스 업종이다. 벤처기업 수가 2014년 301개에서 2024년 1726개로 5.7배 급증하며 연평균 19.1%의 폭발적 성장률을 기록했다.

세부적으로는 ‘의학 및 약학 연구개발업’이 2014년 104개에서 2024년 718개로 9년 연속 증가했고, ‘경영 컨설팅업’도 24개에서 299개로 12배 이상 급성장했다.

도소매 업종 역시 디지털 커머스 활성화에 힘입어 247개에서 1085개로 4.4배 증가하며 연평균 16.0%의 높은 성장률을 보였다.

하지만 벤처 생태계 활력 측면에서는 우려할 만한 신호도 감지됐다. 신규 벤처기업 수는 2020년 6079개로 사상 최고치를 기록한 이후 4년 연속 감소해 2024년 4708개를 기록했다.

특히 신규 제조업 벤처기업은 2020년 3213개에서 2024년 2072개로 35.5% 급감했다. 이는 2014년(2605개)보다도 낮은 수준으로, 제조업 벤처 진입 기반이 크게 약화되고 있음을 시사한다.

반면 서비스업은 2024년 반등세로 전환되며 향후 회복에 대한 기대감을 높이고 있다.

지역별 분포에서는 수도권 집중 현상이 더욱 심화됐다. 2024년 벤처기업의 66.7%가 수도권에 집중됐으며, 이는 2014년 61.1% 대비 5.6%포인트 증가한 수치다.

경기도는 1만1371개, 서울은 1만898개로 각각 1만개 이상의 벤처기업이 분포해 있다. 수도권 지역의 벤처기업 수 연평균 증가율도 서울 5.7%, 인천 4.3%, 경기 3.9%로 전국 평균(3.8%)을 상회했다.

지역별 업종 구조에서도 변화가 감지됐다. 2014년에는 서울·대전을 제외한 모든 지역의 상위 업종이 제조업이었으나, 2024년에는 부산·대구·광주·세종 등 4개 지역이 소프트웨어개발로 전환되며 지역 산업구조의 서비스업 중심 재편을 보여줬다.

벤처기업의 3대 업종(소프트웨어개발·정보통신·기타서비스) 편중도 심화되고 있다. 이들 업종이 전체에서 차지하는 비중은 2021년 29.8%에서 2024년 32.1%로 지속 상승했다.

2021년 이후 4년간 상위 3대 업종 순위에 변동이 없어 구조적 고착화 양상을 보이고 있다는 점도 주목된다.

벤처기업은 우리나라 전체 산업구조와 뚜렷한 차별성을 보였다. 2023년 기준 벤처기업은 제조업(56.4%), 정보통신업(24.0%), 전문·과학·기술 서비스업(10.1%)에 집중된 반면, 전체 산업은 도매·소매업(25.2%), 숙박·음식점업(13.8%), 운수·창고업(10.7%)에 집중됐다.

이는 벤처기업이 기술기반 산업에서 두드러지게 활동하며 우리 경제의 혁신 성장을 견인하고 있음을 보여준다.

송병준 벤처기업협회 회장은 “벤처기업이 고부가가치 산업을 창출하며 경제의 새로운 성장 동력으로 부상하고 있지만, 현행 지원 정책과 제도는 여전히 제조업 중심의 과거 틀에 머물러 있다”고 지적했다.

송 회장은 “플랫폼 경제, 인공지능 도입 등 신산업 흐름에 효과적으로 대응하기 위한 유연하고 혁신적인 규제 환경 조성이 시급하다”며 “신규 벤처기업 진입 확대, 지역별 맞춤형 전략 수립, 업종별 차별화된 지원체계 마련이 필요하다”고 강조했다.

![[스타트업 탐방] 오후 5시, 자리는 비었지만 일은 계속되는 회사… 하이퍼커넥트 DSCF6818](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/DSCF6818-150x150.jpg)

![[BLT칼럼] 엔젤투자의 3가지 즐거움 1114b3aee2b12](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/1114b3aee2b12-150x150.png)

![[중국 비즈니스 트렌드&동향] 스타벅스 중국 사업 지분 60% 매각 20230510_133701](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/20230510_133701-150x150.jpg)

댓글 남기기