황 CEO “미국 규제는 실수”…첨단칩 점유율 95%→0% 급락

세계 최대 AI 칩 제조업체 엔비디아가 미국의 대중국 수출 규제로 중국 시장에서 사실상 완전히 퇴출됐다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 이러한 정책이 미국에 더 해롭다며 정책 변화를 촉구하고 나섰다.

황 CEO는 이달 6일 뉴욕에서 열린 시타델 시큐리티즈 컨퍼런스에서 “현재 우리는 중국에서 100% 철수한 상태”라며 “첨단 칩 시장 점유율이 95%에서 0%로 떨어졌다”고 밝혔다. 이 발언은 이번 주 시타델의 유튜브 채널을 통해 공개됐다.

엔비디아의 중국 철수는 실적에 직접적인 타격을 입혔다. 지난 8월 27일 발표된 2026회계연도 2분기(7월 마감) 실적에서 엔비디아는 H20 칩 판매 중단으로 인해 400억 달러의 매출 감소를 기록했다고 밝혔다. 이로 인해 핵심 사업인 데이터센터 부문의 매출 성장률이 2분기 연속 시장 예상치를 밑돌았고, 실적 발표 직후 주가는 3% 이상 하락했다.

콜레트 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 “지속적인 지정학적 문제로 인해 2분기 동안 H20 칩의 신규 판매가 전혀 없었다”며 “3분기에도 H20의 매출이 발생하지 않을 것으로 예상한다”고 설명했다.

회사 자료에 따르면 2024 회계연도 엔비디아의 중국 매출은 103억 달러로 전 세계 매출 609억 달러의 17%를 차지했다. 그러나 현재 회사는 모든 재무 전망에서 중국 매출을 제로로 가정하고 있다.

황 CEO는 “주주 여러분께 말씀드리자면, 우리의 모든 예측은 중국을 제로로 가정하고 있다”며 “그곳에서의 변화는 보너스로 간주될 것”이라고 말했다.

엔비디아의 중국 시장 퇴출은 단계적으로 진행됐다. 2022년 미국 정부는 AI 애플리케이션에 사용되는 A100, H100 등 엔비디아의 첨단 칩 대중국 수출을 금지했다. 이에 대응해 엔비디아는 미국의 수출 통제 요건에 맞춘 중국 전용 AI 칩 H20을 개발했다. H20의 성능은 엔비디아의 주력 국제 GPU 칩인 H100에 크게 못 미쳤다.

올해 7월 황 CEO가 베이징을 방문해 미국 정부가 H20 칩의 대중국 수출 재개를 승인했다고 발표하면서 상황이 호전되는 듯 보였다. 하지만 한 달 뒤 발표된 2분기 실적에서 H20 칩의 실제 판매는 제로로 나타났다. 지정학적 갈등이 기업의 공식 발표와 실제 비즈니스 사이에 깊은 간극을 만든 셈이다.

황 CEO는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 중국 시장의 기회 비용을 구체적으로 제시했다. 그는 중국에서 500억 달러 규모의 사업 기회를 예상하며, 경쟁력 있는 제품으로 시장 수요를 충족할 수 있다면 연간 50% 성장률을 달성할 수 있을 것으로 전망했다.

“중국은 매우 큰 시장”이라며 “우리는 미국 정부와 중국 시장 서비스의 중요성에 대해 논의하고 있다”고 강조했다.

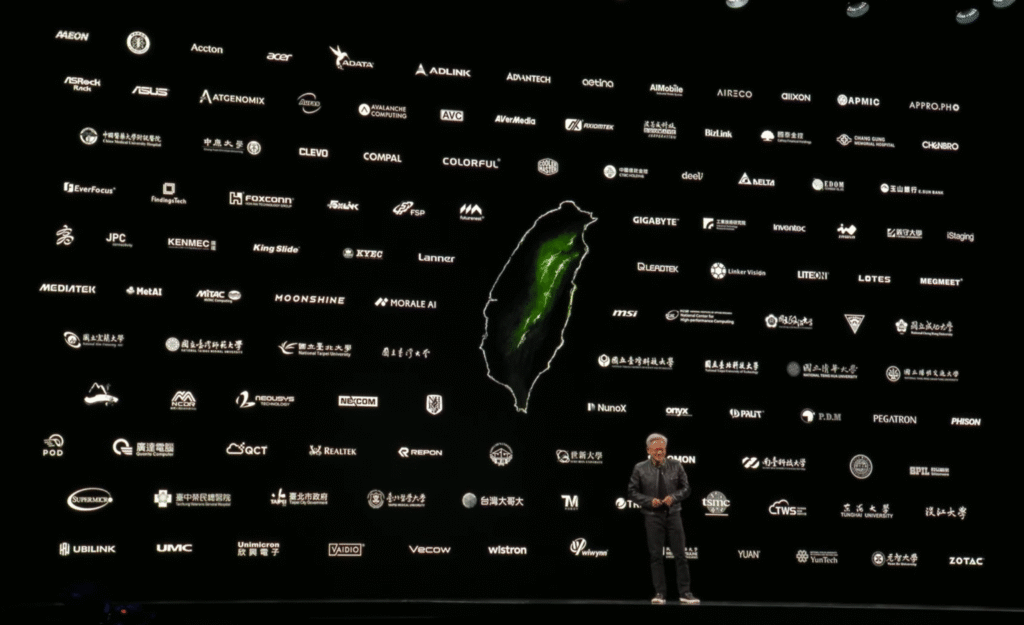

그는 또 “중국에 해가 되는 것이 종종 미국에도 해가 될 수 있으며, 때로는 더 심각할 수 있다”고 지적했다. 중국이 “세계에서 두 번째로 큰 컴퓨터 시장”이며 전 세계 AI 연구자의 절반가량이 중국에 있다는 점을 들어, 이들이 미국 기술을 기반으로 AI를 구축해야 한다고 주장했다.

“미국이 참여하지 않는 것은 실수라고 생각한다”며 “우리는 계속해서 설명하고 정보를 제공하며 정책 변화에 대한 희망을 품을 것”이라고 덧붙였다.

황 CEO의 발언은 엔비디아가 중국 시장에서 배제될 경우 시장 점유율이 경쟁사에 넘어갈 것이라는 그의 일관된 입장을 재확인한 것이다. 실제로 미국의 규제로 인한 공백을 중국 자체 반도체 기업들과 다른 글로벌 경쟁사들이 채우려는 움직임이 활발하다.

한편 중국도 강력히 맞대응하고 있다. 중국 정부는 H20 칩에 대해 “허점과 백도어” 위험을 포함한 잠재적 취약성 우려를 제기하며 조사를 강화했다.

지난달 중국 국가시장감독관리총국은 예비 조사 결과 엔비디아가 중국의 반독점법과 2020년 이스라엘 칩 제조업체 멜라녹스 인수에 대한 조건부 승인 결정을 위반했다고 밝히고 추가 조사에 착수했다.

중국은 또한 미국의 엔티티 리스트 확대 집행 등 무역 정책에 대한 보복 조치로 희토류 수출 통제를 강화했다. 이에 도널드 트럼프 대통령은 11월 1일부터 중국 상품에 대해 추가로 100% 관세를 부과하겠다고 선언하며 긴장이 더욱 고조되고 있다.

미중 기술 패권 경쟁의 최전선에 선 엔비디아의 딜레마는 글로벌 반도체 산업의 미래를 가늠하는 바로미터가 되고 있다. 양국의 기술 디커플링이 심화될수록 엔비디아와 같은 글로벌 기업들의 전략적 선택은 더욱 어려워질 전망이다.

Leave a Comment