투자 유치나 사무실 입주 같은 외피에 대한 고민은 전혀 없이, 하고 싶은 일을 하다 보니 어느새 창업이 되어있더라는 팀을 만났다. 이름도 도발적인 ‘호갱노노’다. 이 팀은 정식 서비스 출시 이전에 프라이머의 투자를 받기도 했다. 그것을 기점으로 지난해 8월, 정식 법인을 세웠다.

투명한 아파트 정보를 제공해 국민 모두가 ‘호갱’에서 탈출하는 것을 목표로 하는 호갱노노 팀을 만나봤다.

(좌: 김준기 과장, 우: 심상민 대표)

(좌: 김준기 과장, 우: 심상민 대표)

호갱노노는 수많은 습작 중 하나였다.

심상민 대표(이하 심) : 로또가 당첨되면 뭘하고 싶나? 나는 돈 걱정 없이 내가 원하는 서비스를 만들어보고 싶었다. 카카오에서 개발자로 일할 때도 늘 연휴를 반납하고 뭔가를 만들곤 했다. 수많은 습작 중 처음 대중에게 선보인 것이 이케아 전국 가격 비교 서비스다. 이케아 가구가 국내 들어온다고 하는데, 해외 판매 가격보다 비싸게 들어와서 말이 많더라. 그래서 11개 국가 이케아 제품의 판매가와 국내 판매가를 비교하는 서비스를 만들어 2015년 1월 1일에 SNS와 커뮤니티에 올렸다. 반응이 바로 왔다. 공중파 뉴스에서도 취재 요청이 오고, 서비스 트래픽도 쭉쭉 늘었다. 재밌다고 생각해서 3월에 유사한 컨셉으로 내놓은 게 아파트 가격 비교 서비스인 호갱노노다.

카카오와 네이버, 뭘 믿고 그만뒀냐고?

김준기 CTO(이하 김): IR 한 번 하지 않았는데, 프라이머 권도균 대표님 측에서 먼저 연락이 왔다. 사용자 반응이 아무리 좋다고 해도, 나와 심 대표는 모두 가정이 있는 몸이다. 쉽게 안정적인 직장을 그만두고 창업을 결정할 수는 없지 않겠나. 그런데 투자 제의 자체가 호갱노노가 돈이 되는, 즉 시장이 있는 서비스라는 방증이라고 봤다. 투자 제의가 습작이 비즈니스로 바뀌는 전환점이 됐다. 이 사람들이 뭘 바라고 투자를 하는 걸까, 역으로도 생각해보고, 많이 고민했다. 그렇게 작년 8월 호갱노노 법인을 세웠다.

그래서 호갱노노는 어떤 서비스냐면?

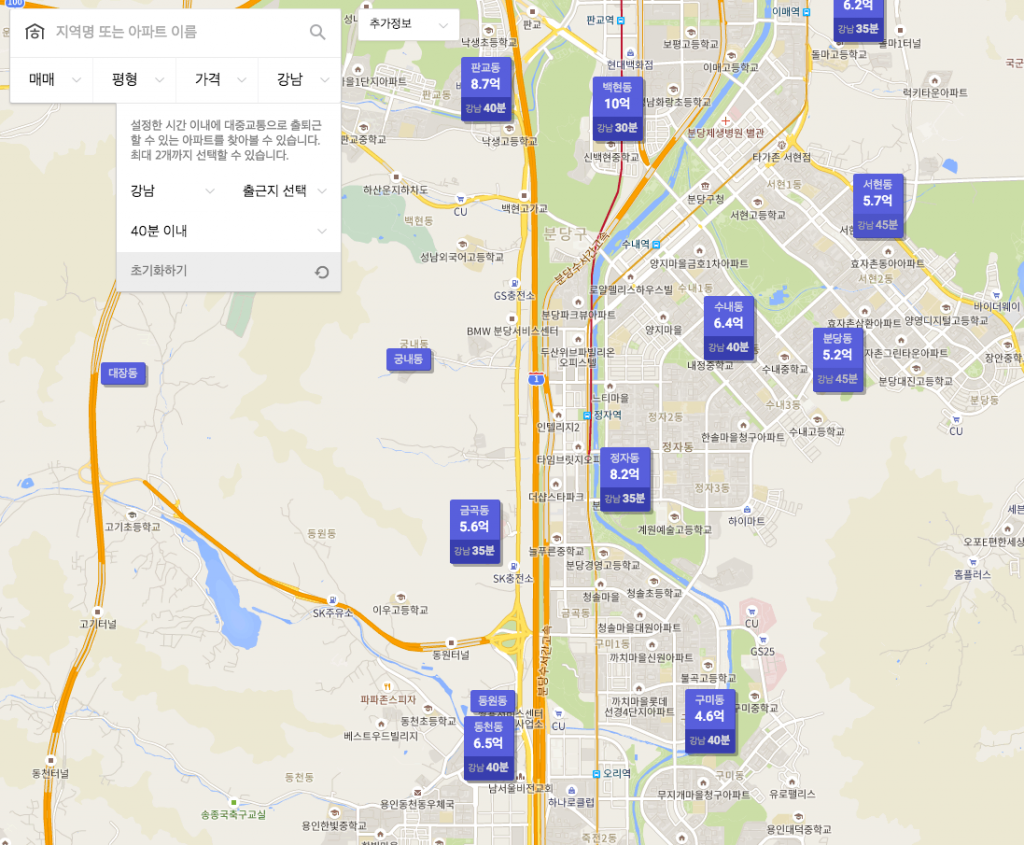

심 : 아파트 정보 서비스다. 호갱노노 앱을 실행하면 지도 위에 아파트 평수와 매매가가 한눈에 들어오게 표시된다. 지도 위에 부동산 실거래가를 올린 것은 호갱노노가 국내 최초다. 전·월세, 평수, 매물가격을 기준으로 자신에게 맞는 아파트를 검색해서 볼 수도 있다. 아파트 정보를 누르면 국토교통부가 공개한 아파트 실거래가의 최근 3개월 거래 평균가격을 볼 수 있다. 약 3년간의 가격 변동 추이도 그래프로 확인할 수 있다. 하단에는 해당 아파트에 직접 거주했던 사람들의 리뷰도 확인할 수 있고, 바로 부동산과 전화 연결이 된다.

이케아와 아파트. 어떤 기준으로 아이템을 선택한 것인지 궁금할 거다.

김 : 일단 눈앞에 보이는 문제들을 해결하고 있다. 내가 처한 문제이기도 했다. 허위 매물, 수수료, 집주인과 세입자 간의 갈등 등 실제 집을 구하다 보면 부동산에 생각보다 많은 문제가 얽혀있는 걸 알 수 있다. 포털에 공시된 부동산 시세와 국토교통부의 실거래 정보도 차이가 크게 났다. 결국 이케아 가구이건, 아파트건 바가지를 쓰면 호갱이 되는 거다. 여러 문제 중 가장 먼저 바로잡을 수 있는 게 가격 정보였다.

오픈마켓 상품 정보보다 아파트 가격 정보가 더 부실하다는 것 알고 있나?

심 : 쇼핑몰에서 외투 하나를 사려고 해도 소재부터 박음질, 심지어 후기까지 꼼꼼히 살펴본다. 타 쇼핑몰과의 가격 비교도 쉽게 할 수 있다. 집은 삶의 중심이자 자산의 큰 부분이다. 그런데도 구매자에게 제공되는 매물 정보는 부실하다. 이 아파트가 저 아파트보다 어떻게 좋은지, 가격은 적당한지를 알아볼 곳이 부동산, 지인, 아니면 지식인이다. 정보 채널 자체가 부족한거다.

사람들이 집을 찾을 때 알고 싶은 정보를 시각적으로 보여주고 싶었다.

김 : 출신 자체가 네이버, 카카오이지 않나. 우리는 인터넷 서비스에서 UI가 굉장히 큰 부분을 차지한다고 본다. 기존의 부동산 앱 사업자들은 매물 광고가 잘 되기 위한 형태로밖에 고민을 안한다. 중개 수수료 기반의 사업이니까. 반면 우리는 집 살 때 사람들이 알고 싶은 정보가 무엇인지에서부터 시작했다. 그걸 어떻게 하면 쉽게 잘 보여줄 수 있을까를 UI적으로 많이 고민했다. 그래서 지도 위에 매물 가격을 올렸고, 지도를 축소하면 그 동네의 전체 아파트 평균 가격도 볼 수 있게 만들었다.

<강남역 30분 출퇴근 거리에 있는 3억 미만 아파트>를 검색할 수 있다는 것.

심 : 실제 부부가 집을 구하다 보면 서로의 출퇴근 시간에 맞춰 지역을 선택하게 된다. 하지만 기존 부동산 앱에서는 이런 정보를 찾으려면 일일이 대중교통 시간을 검색해봐야 한다. 이번 업데이트 때 서울·경기권 출퇴근 시간 정보를 새로 넣었다. 하나의 기능을 추가하는 데 일주일도 채 걸리지 않을 만큼 개발 속도가 빠르다. 앞으로는 주변 어린이집 등의 교육 기관 수준도 볼 수 있게 만들 예정이다.

정보는 어디서 가져오느냐고?

김 : 정부가 공공 데이터를 개방하고 있다. 기본적으로 공공 데이터 포털 등에서 정보를 취합한다. 부동산 시세는 국토교통부와 한국감정원에서 공개하는 실거래가 정보를 활용한다. 주변 어린이집 순위 같은 것도 모두 공개되어 있다. 매물 시세는 부동산 홈페이지에서 공개된 내용을 가져온다. 정부가 공개한 공공데이터는 홍보가 잘 안 되어 있고 일반인이 사용하기 불편한 형태로 올라와 있다. 이걸 우리가 가져다가 사용자들이 원하는 정보를 보기 쉽게 가공하고 있는 거다.

약은 약사에게, 중개는 중개사에게.

심 : 우리는 부동산 중개 업무는 하지 않는다. 공인 중개사는 국가 공인 직업이고, 그분들이 수십 년 간 산업에 종사하시면서 쌓았던 지역 네트워크를 무시할 수 없다. 우리는 오히려 조언을 받아야 하는 처지다. 기존 산업을 통째로 엎어버리는 후발 주자는 살아남기 어렵다. 타 서비스 중에 직접 중개업을 하는 곳들이 있다. 이들은 중개 수수료를 싸게 해서 박리다매로 수익을 남긴다. 대형 포털 부동산 서비스들은 매물 광고로 돈을 벌고 있다. 우리 노선은 두 쪽 다 아니다. 기존 사업자들과 상생할 수 있는 모델을 고민 중이다.

돈은 어떻게 버느냐고?

심 : 사용자 피드백을 보면 걱정하시는 분들이 많다. ‘너희 돈 못 벌 것 같은데, 이러다 없어지면 안 되니 유료로 전환해달라’는 의견도 있었다. 그런 걸 보면 좀 자극받기도 하고, 오히려 우리가 가는 방향이 맞는다는 생각도 든다. 우리도 자선 단체는 아니니까 수익 구조를 늘 고민하고 있다. 단순히 부동산 매물 광고로만 돈을 벌 생각은 없다. 아까 말했듯이, 집은 삶의 중심이다. 일단 사용자 확보가 먼저다. 사용자가 많아지면, 집에 대한 정보를 기반으로 다양한 수익을 창출해낼 수 있을 거라고 생각한다. 아직까지 구체적으로 언급할 수 있는 수익 모델은 없는 상태다.

직방 쓰던 사람이 자산을 늘리면 호갱노노를 쓰게 될거다.

심 : 학생, 싱글 시절에 원룸을 찾던 사람이 가정을 갖고 아이를 낳게 되면 아파트 정보를 필요로 하게 될 거다. 아파트 정보 서비스가 잘 가동되면, 같은 모델로 원룸, 일반 주택 등 다방면으로 서비스할 수 있을거다. 하지만 아파트 하나 잘 하기도 어렵다. 아파트 정보가 가장 정형화되어 있기도 하고. 일단은 직방같은 서비스에 비해 타깃 고객의 연령대를 좀 더 높게 잡고 있다. 우리와 비슷한 ‘아이 있는 가족’이다. 신혼 이후를 대상으로 하는 부동산 시장 섹터가 비어있다고 본다. 여기가 호갱노노의 주 시장이다.

우리가 생각한 모습의 절반도 못 갔다.

김 : 호갱노노의 단점을 꼽자면, 비용을 들여서 구축해야 하는 정보는 아직 부족하다는 점이다. 스타트업이기 때문에 그렇다. 아무래도 온라인에 공개되어 있지 않은 정보를 취합할 때는 인력과 돈, 시간이 든다. 이 문제를 투자받은 돈으로 해결할 것인지, 스타트업 답게 혁신적인 방법을 강구할 지는 앞으로도 고민할 부분이다. 집단 지성도 생각해봤는데 구체화한 건 아직 없다. 하지만 문제를 인지하고 있으니 해결 방안은 곧 찾을 수 있을 거다.

의도치 않았지만 부동산 서비스에 최적화된 팀원이 모였다.

김 : 사실 호갱노노는 스타트업이 만들기에 수월한 서비스는 아니다. 정보를 대량으로 다뤄야 하고, 그걸 지도상에 적절히 표현하는 작업이 생각보다 복잡하다. 의도하고 시작한 것은 아니지만, 나와 심대표는 각각 대형 포털에서 지도 관련 프로젝트를 다뤘었다. 사용자 중심적인 사고에도 자신이 있다. 여러모로 주요 기업에서 개발자로서 오랜 경력을 쌓아온 맨파워가 우리의 장점이다.

대기업이 같은 시장에 뛰어들 위험성은?

심 : 우리는 큰 기업의 사고 흐름을 잘 알고 있다. 대기업에서 호갱노노를 따라 하면 어떻게 하냐고들 걱정한다. 그런데 그럴 일은 없다고 본다. 속도와 당위성 때문이다. 이미 부동산 분야에서 매물 광고로 수익을 내고 있는 기업이, 수익성이 불명확한 호갱노노 모델을 흉내 낼 일은 없다.

호갱이 되지 말아달라.

김 : 우리 서비스명이 딱 그 뜻이다. 긴 시간을 보내야 하는 집인데, 구매 과정에서 바가지를 썼다면 집을 볼 때마다 화나지 않겠나. 인생에서 가장 큰 규모의 소비 활동 중 하나인 아파트 매매 과정을 합리적으로 할 수 있게 돕고 싶다. 올 상반기에는 우리가 계획한 정보 구축을 모두 해내기 위해 노력하겠다. 지켜봐 달라.

![[스타트업 탐방] 오후 5시, 자리는 비었지만 일은 계속되는 회사… 하이퍼커넥트 DSCF6818](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/DSCF6818-150x150.jpg)

![[BLT칼럼] 엔젤투자의 3가지 즐거움 1114b3aee2b12](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/1114b3aee2b12-150x150.png)

![[중국 비즈니스 트렌드&동향] 스타벅스 중국 사업 지분 60% 매각 20230510_133701](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/20230510_133701-150x150.jpg)

댓글 남기기