포토그래퍼인 지인이 해 준 이야기가 있다. 정말 좋은 사진은 사진 속 찰나의 감정이 말할 필요 없이 온전히 전해지는 거라고. 이번에 만난 Humans of seoul의 사진들은 찰나의 감정이 전해지는 것은 물론 그 이상의 울림이 있다. 서울 사람들의 삶을 담아내는 Humans of seoul. 정성균 편집장과 박기훈 아트디렉터의 이야기를 들어봤다.

우연히 페이스북을 통해 처음 접했습니다. 이게 뭐지 했다가 사진과 짧은 글귀를 보는 순간 멍해지더군요. 분명 슬픈 감정이 아닌데 울컥하며 치밀어 오는 그 기분에 취해 꽤 오랜 시간 페이지에 머물렀답니다. Humans of seoul 프로젝트 소개 먼저 부탁드립니다.

Humans of Seoul은 전세계로 확산되고 있는 Humans of 도시 시리즈의 하나 입니다. 서울 사람들의 모습과 삶을 담아내는 프로젝트이지요. 더 간단히 말하면, 무작정 거리에 나가 낯선 사람에게 사진을 부탁하고 그 분이 살아 온 이야기를 짧게 들어 봅니다(웃음). Humans of New York이 원조이고, 그 쪽은 벌써 200만이 넘는 독자들을 확보했습니다.

누군가는 인물 사진이나 사람 사는 이야기 쯤은 이미 다큐 사진이나 보도 사진으로 접할 수도 있고, 인터넷 어디서든 볼 수 있는 거 아니냐고 반문하실 수도 있는데요. Humans of Seoul의 목적은 보통의 미디어가 보여주는 극단적인 상황의 모습보다 평범하지만 가장 중요한 삶의 가치들을 들여다 보자는 데에 있습니다. 가령 행복이나 슬픔, 두려움, 희망 같은 걸 다루면서 살아가는 게 무엇인지 느낄 수 있도록 말이에요. 그게 Humans of New York의 정신이기도 하구요. 집단이라는 이름 아래 개인의 가치와 다양성이 종종 잊혀지고 효율만 중시되는 우리 사회를 경험하다 보니 Humans of Seoul 같은 걸 꼭 해봐야겠다는 생각이 들었어요.

말씀 드린 것처럼 인터뷰는 정말 기초적이면서도 우리를 완성하는 것을 보통 물어봐요. 무엇이 우리를 행복하게 그리고 힘겹게 했는지, 꿈이 무엇이고 무엇이 두려웠는지를 다루거든요. 이런 내용 외에도 사람들의 사소하면서도 다양한 모습을 발굴하면서 개인의 가치를 발견해 가고 있습니다. 이렇게 소개하면 굉장히 간단해 보이는데요. 실제로 인터뷰를 하다 보면 머리를 탁 치게 만드는 순간이 있어요. 오히려 저희가 배우는 점이 많다고 할까요?

한번은 공원에서 놀고 있던 꼬마 여자 아이 둘을 인터뷰 해서 어떻게 친한 친구가 되었냐고 물어 본 적이 있었어요. 들어보니 친구 되는 게 별 거 없다며, 학교에서 사다리 타기로 친구로 “결정”된 사이라고 하더군요(웃음). 물론 둘은 아주 살가운 친구 사이였고요. 나이가 들면서 새로운 친구를 만드는 걸 어려워하는 저에게는 무척 묘한 느낌을 주었어요. Humans of Seoul 이 아니었다면 절대 만날 수 없을 만한 상황이었겠지요.

[divide]

“어떻게 둘이 친한 친구가 됐어요?”

“별 거 없어요. 그냥 학교에서 사다리 타기 게임으로 친구로 정해졌어요.”

“How did you guys become close friends?”

“There was nothing special. We were just matched by a friend-matching-drawing in school.”[divide]

나이가 들면서 새로운 친구를 만드는 게 어렵다는 건 정말 많은 분들이 공감하실 것 같습니다. Humans of seoul는 누가 하시는 건가요?

처음에는 편집장인 저와 박기훈 아트 디렉터가 함께 진행했어요. 회사 운영처럼 역할이 못 박힌 건 아니고, 수평적인 관계로 프로젝트를 끌어오고 있지요. 사실 저 타이틀들도 하고 싶은 직함 불러보라고 해서 붙여준 거에 가깝습니다(웃음). 최근에는 전담 원어민 영문 에디터도 추가 해서 그나마 조금 여유가 늘었습니다.

두 분의 관계가 궁금한데요, 어떻게 만나게 됐나요?

10년 전이지요, 스무살 때 사진하며 만난 친구예요. 속칭 ‘구름투어’라는 걸 하며 정말 많은 곳을 사진을 찍으러 함께 다녔습니다. 구름투어는 구름처럼 바람 부는 대로 떠돌아다닌다고 해서 저희가 붙인 이름인데요(웃음). 가령 한 버스정류장에 오는 2번째 버스를 타서 13번째 정류장에 내린다든지, 아님 둘 중 아무나 ‘여기! 여기 내리자!’ 하면 후다닥 내려서 무작정 걸어 다니곤 했습니다. 시간이 오래 지나도 서로의 얘기를 잘 받아들여주는 그런 사이지만, 지금도 신기한 게 성격은 정 반대입니다. 그렇게 10년이 넘는 시간이 쌓였고 서로 원하는 바도 같아져 Humans of Seoul에 이르지 않았나 싶습니다.

두 분의 오래된 우정에 부러운 마음이 듭니다. 본 업은 무엇인가요?

저(정성균 편집장)는 사진과 무관한 연구직 종사자고요(웃음). 박기훈 아트 디렉터는 패션사진일을 하고 있습니다. 본업과 Humans of Seoul 프로젝트는 사실 큰 관계가 없어요(웃음). 오히려 공공적인 목적이 더 강하고, 그래서 더 즐겁게 Humans of Seoul을 하고 있지 않나 생각이 들기도 합니다.

두 분은 어떤 계기로 언제 이 프로젝트를 시작했나요?

물론 Humans of New York가 가장 큰 영감을 주었지만, 막상 이걸 해보겠다는 그 순간에 대한 기억을 되짚어 보면 매우 논리적인 이유가 있진 않았어요(웃음). 사실 둘 모두 이 Humans of Seoul을 안 한다고 큰 손해가 나는 것도 아니고, 한다고 해서 엄청난 이익이 발생하지도 않습니다. 뭐랄까, Humans of New York을 보다가 설명하기 어려운 울컥했던 그런 느낌을 받았던 것 같습니다.

처음 Humans of New York을 안 건 지난 2013년 여름이었는데요. 그 땐 그냥 지나쳤어요. 그 뒤로 업데이트 되는 걸 보다 보니 설명하긴 어려운 데, 머리를 탁하고 치는 그런 느낌이 들었어요. 그래서 내부 준비를 좀 하다가 겨울에 서둘러 런칭을 했지요.

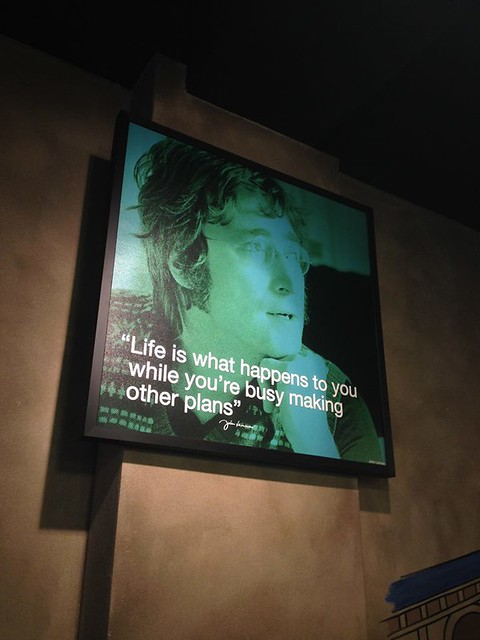

사실 그 때가 저희 둘 모두 다른 개인적인 일로 무척 바쁜 시기였어요. 그런데 프로젝트 공개를 한 후에 얼마 되지 않아 한 식당에서 존 레논의 액자가 눈에 들어왔습니다. 사진도 찍었는데요. 원래 프로젝트라는 건 그렇게 바쁜 일정 중에 예상치도 못 하게 시작하는 거 아닌가 싶기도 합니다(웃음). 많이 공감이 되더라구요.

프로젝트를 시작하는 것에 갈등이나 반대 의견은 없었나요? 수익도 전혀 없고 하고 있는 일이 있으니 망설여졌을 법 한데요.

앞에 말씀드렸던 그 울컥하는 마음이 든 다음에 제가 현 아트디렉터에게 전화를 해서 짧게 프로젝트 개요를 알려주고 핸드폰으로 Humans of New York 프로젝트를 보내줬어요. 얼마 지나지 않아 바로 하겠다고 답을 들었고요.

사실 사진 자체는 예술에 가까운 일이라서 이걸 도대체 왜 하는 지 질문을 던질 때가 많습니다. 오히려 Humans of Seoul은 목적이 분명했고 많은 사람들의 마음을 끌 수 있는 매력적인 프로젝트였기에 의문은 들지 않았던 것 같아요. 파트너와 제가 오래된 친구다 보니까 서로의 역량에 대해서도 워낙 잘 알고 있었고요.

시작 단계에서는 갈등이라고 하기 보다는 토의가 매우 많았어요. 사실 지금도 굉장히 많습니다(웃음). 둘이 나눠서 길거리 촬영을 할 예정이어서 사전에 사진 스타일이라든지 인터뷰 방향에 대해서 어느 정도 합의가 필요했는데, 프로젝트를 계속 진행 하다 보니 합의가 아니라 연구가 필요한 상황이라는 걸 깨달았습니다. 둘 다 전문 편집자도 아니었고, 거의 ‘도를 아십니까’ 수준으로 길거리에서 사람을 잡아야 하는 지라(웃음) 난관에 봉착할 때가 많았어요. 더구나 이건 매일 결과를 내야 하는 프로젝트거든요. 어떻게 더 낯선 사람의 이야기를 잘 끌어낼까 밤마다 이야기를 나누고 있습니다.

말씀을 들어보니 꽤 많은 에너지가 필요한 것 같은데요. 어떤 사명으로 프로젝트를 진행하고 계신가요?

저희는 일종의 차력사입니다(웃음). 차력이라는 말이 “주변에서 힘을 빌리다”라는 한자어인데요. 저희 이야기를 들려드리는 게 아니라 참여하시는 분들의 이야기를 들려 드리기 때문에 저희는 차력사라고 가끔 생각하곤 합니다. 이 차력쇼에는 동네 주민들만 오시는 게 아니라, 소문을 듣고 옆 동네 사람들도 오고 있어요. 동네 주민은 내국인이고 옆 동네 사람들은 외국인이라고 생각하시면 됩니다(웃음). Humans of 시리즈들이 대개 영어로 진행되거나 영어를 같이 제공하기 때문에 이런 방문은 점차 많아지고 있습니다.

우스갯소리지만, 아직도 “Do you like Kimchi?”, “Do you know Samsung?” “Do you know Yuna Kim?”, “Do you know PSY?” 같은 질문을 외국인에게 던지는 사람이 있는 걸 보면서 우리를 대표하는 건 우리의 상품이나 스타가 아닌 우리 스스로가 되어야 한다는 믿음이 생겼어요. 그래서 서울 사람들에 대한 모종의 에너지 넘치는 이미지를 만드는 데 크지 않더라도 한번 기여해보자 하는 작은 소망이 있습니다. 뉴요커가 있고 파리지엥이 있듯 말이죠(웃음).

인터뷰는 주로 언제 나가시나요?

저희는 본업이 있기 때문에 주말에 인터뷰를 몰아서 하고 있습니다. 주말 중 하루는 반드시 둘 중 한 명이 거리로 출동해야 하는 삶을 살고 있지요. 문제가 되는 건 비 오는 주말입니다. 아무래도 우산 쓴 사람을 접근하는 게 쉽지 않고, 비라는 특수 상황에서 섭외된 행인이 불편함을 크게 느낄 수 있는 지라 주말에 비가 안 오길 항상 고대합니다(하).

두 분의 주말을 반납하시는군요(웃음). 인터뷰이를 선정하는 기준은 무엇인가요?

인터뷰이를 선정하는 기준은 딱히 없습니다. 그냥 남녀노소 가리지 않고 바쁘지 않아 보이는 사람을 위주로 대화를 시도합니다. 인터뷰 성공 확률이 그렇게 높지 않기 때문에 저희가 사람을 가릴 처지가 아니예요(웃음).

한번은 집에서 지하철역로 걸어 가다가 사람이 보이는 족족 말을 걸어본 적도 있었어요(웃음). 그 외에도 길을 가다가 개성이 보이는 사람에 접근하는 일이 많은데, 어떨 땐 소속사가 있는 친구들이라서 거절 당하는 경우도 있습니다. 재미있는 건 인상이 좋아 보이는 사람이라고 인터뷰를 잘 해주는 것도 아닙니다. 가끔 거절을 받으면서 인상에 관한 모종의 편견을 깨기도 하지요.

인터뷰를 요청할 때는 어떻게 요청하나요?

언론도 아니고 순수 예술도 아니기 때문에 인터뷰 요청할 때 인터뷰이가 이게 도대체 뭐하는 프로젝트인지 단박에 이해하지 못 할 때가 많습니다. 초창기에는 일종의 예술 프로젝트 같은 걸 한다고 설명하기도 하다가, “예술 몰라요” 이런 답까지 들어가면서 거절 당한 적도 있고, “서울의 사람 박물관” 같은 걸 만든다면서 접근하기도 했는데 썩 설득력이 있진 않았습니다.

요즘은 그냥 처음부터 Humans of New York 이야기를 하는데 나름 통하는 느낌이에요. 사실 Humans of New York 이 뭔지 모를 분들이 다수기 때문에 마치 못 알아들은 영어에 Yes 하고 외치는 상황 같이 대강 넘어가주는 게 아닐까 하고 생각이 들기도 합니다(웃음).

저라면 바로 오케이 할텐데요(웃음). 거절하는 분들의 이유는 무엇이고 대응은 어떻게 하시나요?

남녀노소 중에 가장 어려운 것은 노(老)입니다. 노년층 인터뷰는 공을 많이 들여서 섭외해야 성공해요. 그런데 그 분들만큼 흥미롭고 재미있는 이야기를 해주시는 분들이 없습니다(웃음). 장년층도 쉽진 않아요. 거절도 개인의 선택이고 하도 거절을 많이 당해봐서 요즘은 괜찮습니다. 아무래도 얼굴이 인터넷에 나간다는 게 부담스럽고, 인터넷에 워낙 악플로 시끄러운 일이 많아서 이해가 될 법도 합니다만, 왜 나이가 많을수록 자신의 얼굴과 생각이 노출되는 것을 꺼려하는 사회가 되었는지 진지하게 생각해 볼 필요도 있습니다.

자신의 생각이 노출되는 것을 꺼리는 사회가 된 이유, 의미있는 말이네요. 혹 위험했던 적은 없었나요?

그런 적은 없었습니다. 해외의 시리즈에 비해서 밤 늦게도 촬영을 쉽게 한다는 게 Humans of Seoul 활동의 큰 장점 아닐까요(웃음).

기억에 남는 인터뷰이는 누구인가요? 프로젝트를 진행하면서 다양한 피드백을 받았으리라 생각하는데 소개 부탁드려요.

올해 71살이 되신 한 할머니가 머리 염색을 알록달록하게 하시고 지팡이까지 짚어가시며 지드래곤 콘서트에 오신 거예요. 그런데 표를 못 구하셔서 공연장 앞에 멀뚱히 서 계시는 걸 촬영한 적이 있습니다. 처음에는 생각보다 사진이 잘 안 나와서 걱정을 많이 했는데, 그 어떤 사진보다도 반응이 폭발적이었어요(웃음). 자기의 미래 모습이라는 코멘트도 많았고 멋지다는 이야기가 줄을 이었습니다. 심지어는 표를 대신 예매해드리자는 발언까지 나오기도 했지요(웃음).

[divide]

“내가 45년생이라 지팡이까지 짚고 지드래곤 보러 여기까지 왔는데, 표가 매진됐네.

젊은이, 혹시 남은 표 가진 거 없나?”

“I was born in 1945. I had to depend on my cane to come here to see G. Dragon, but the concert tickets were sold out.

Hey young man, do you have any spare tickets?”[divide]

페이스북 페이지 외 외부 사이트에 영문으로도 게재하고 있던데요. 어떤 이유에서인가요?

의외로 페이스북을 안 하시는 분도 많아서 별도의 페이지가 필요했습니다. 검색 노출 측면도 있겠지만, 글로벌한 프로젝트라서 영문을 우선으로 하는 페이지를 별도로 준비했습니다. 국내 분이라면 페이스북에 오셔서 좋아요 후 계속 업데이트 되는 내용을 받아보시는 게 훨씬 편할 거예요.

앞으로 Humans of seoul이 나아갈 방향에 대해 말씀해주세요.

이 프로젝트는 꾸준함이 생명입니다. Humans of New York도 3년 정도의 시간이 걸려서 지금의 위치에 이르렀거든요. 저희도 좀 더 많고 좋은 이야기를 들려드리는 데 앞으로 계속 노력할 예정입니다. 몇 가지 더 아이템이 있긴 한데, 그건 오픈되고 나서 말씀드릴게요(웃음)!

저희 또 만나야겠군요(웃음). Humans of seoul의 독자들에게 하고 싶은 말씀이 있으신가요?

소시민이 낯선 사람들에게 자신의 이야기와 얼굴을 대중에게 떳떳하게 보여 준다는 건 사실 대단한 용기입니다. 비록 사진 속 사람 역시 독자들에겐 낯선 사람에 불과하지만 사진 속 인터뷰이에게 페이스북 좋아요와 덧글만큼 큰 힘이 되는 게 없습니다. 독자들의 작은 용기들을 항상 응원하고 싶습니다(웃음).

마지막으로 덧붙일 내용이 있으시다면요?

“삶이 있는 삶”, 저희는 그것을 모토로 하고 있습니다. Humans of Seoul이 정신 없이 살아가는 이 시대의 사람들에게, 쉽게 매몰되곤 했던 삶의 가치와 이유들을 한 켠에서 조금이나마 조명할 수 있길 소망 합니다. 혹시 길거리에서 저희를 만나더라도 피하지 말아 주세요. 해치지 않아요(웃음).

(웃음)여담입니다만, Humans of Seoul의 인터뷰이가 될 수 있는 팁이 있을까요? 자주 가시는 장소라던지요.

서울이 너무 크다보니 저희를 만날 확률이 매우 낮을 것 같습니다(웃음). 아직까진 같은 장소를 가 본 적이 없을 정도입니다. 그래도 확률을 좀 높일 수 있는 방법이 있다면, 대낮에 주위에서 욕할 정도의 의상을 입고 광장 같은 데를 어슬렁 거리면 되지 않을까요(웃음)?

저도 참고하겠습니다(웃음). 귀한 시간 좋은 말씀 감사드립니다. 앞으로도 울림있는 Humans of Seoul이 되길 응원하겠습니다.

정 : 감사합니다.

[divide]

“전 삶의 기본은 고통이라고 믿는 사람이에요. 그래서 행복이라는 건, 저에게 무지개처럼 빛나며 떠올라요.

언제 그렇냐면 좋아하는 사람을 만날 때, 그리고 좋아하는 것을 먹을 때.”

“I believe that life is full of pain. For me, happiness appears like a rainbow about to rise over the horizon.

It usually happens when I meet someone I like and eat something I enjoy.”[divide]

Leave a Comment