인간은 잘 떠나지 않는 습성이 있다. 익숙한 것을 버리고 낯선 곳으로 향하는 일은 항상 두려움을 수반한다. 그럼에도 불구하고 어떤 장소들은 사람들이 끊임없이 떠나간다. 마치 구멍 난 양동이에서 물이 새어나가듯이. 회사도 마찬가지다. 어떤 회사는 인재들이 머물고, 어떤 회사는 인재들이 떠난다. 이 차이는 무엇일까. 그동안 우리는 그저 막연한 추측만 할 뿐이었다. 그러나 이제 데이터가 그 답을 속삭이기 시작했다.

HR SaaS 기업 플렉스(flex)가 287만 건에 달하는 구성원 관련 데이터를 기반으로, ‘입사 후 3개월 내 퇴사자’를 중심으로 리텐션 요인을 AI 기반 예측 모델을 통해 분석했다. 그들이 찾아낸 것은 단순한 수치가 아니라, 조직의 생존을 좌우하는 ‘인재 밀도(Talent Density)’의 비밀이었다.

구성원 1명이 퇴사할 경우 기업은 해당 인력 연봉의 최대 200%에 해당하는 손실을 입는다고 한다. 마치 잘 짜인 시계에서 작은 톱니바퀴 하나가 빠져나가는 것과 같다. 시계는 멈추지 않을지 모르지만, 분명 이전과는 다른 시간을 가리키게 될 것이다.

국내 매출 상위 500대 기업의 경우 조기 퇴사 1인당 평균 손실액이 약 2,000만 원으로 추정된다. 하지만 이것은 눈에 보이는 손실일 뿐이다. 보이지 않는 손실은 더 크다. 조직 내 지식의 상실, 남은 팀원들의 업무 과부하와 사기 저하 같은 것들. 어쩌면 그것은 돈으로 환산할 수 없는 가치일지도 모른다.

인생에는 반드시 지나야 할 관문들이 있다. 우리는 그것을 통과의례라 부른다. 기업에서도 마찬가지다. 분석 결과, 신규 입사자의 이탈은 입사 후 첫 3개월 내에 집중된다. 전체 퇴사자의 약 41.6%가 이 시점에 조직을 떠났다. 마치 높은 산을 오르다 첫 번째 능선에서 포기하는 등산객들처럼.

그리고 이것은 온보딩 실패만의 문제가 아니었다. 조직 구조, 부서 문화, 연봉 수준, 업무량, 근무 환경, 연령대 차이 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과였다. 마치 수많은 실이 얽혀 만들어진 거미줄처럼, 어느 한 실만 끊어도 전체가 무너질 수 있는 그런 구조였다.

교육 서비스업에서는 3개월 내 퇴사율이 단 2.5%에 그쳤다. 반면 도소매업과 제조업은 12~13%대로 나타났다. 마치 같은 바다에 던져진 서로 다른 배들처럼, 어떤 배는 쉽게 침몰하고 어떤 배는 끝까지 물 위에 떠 있었다.

연봉 4천만 원. 그것은 일종의 심리적 마지노선이었다. 그 아래로 내려가면 퇴사율이 급증했고, 7천만 원 이상부터는 리텐션이 뚜렷하게 상승했다. 연봉 2천만 원대의 퇴사율은 14.8%, 8천만 원대 이상은 5.7%로 2.6배 차이가 났다. 돈이 행복을 살 수는 없다지만, 적어도 직장에서의 안정감은 살 수 있는 모양이다.

그리고 흥미로운 점은 ’20대는 이직을 자주 한다’는 통념이 완전히 뒤집혔다는 것이다. 실제 데이터는 20대의 조기 퇴사율이 가장 낮고, 30대 초반 이후 퇴사율이 증가하는 추세를 보였다. 우리가 흔히 ‘Z세대’라 부르는 이들이 직장을 더 오래 다닌다는 것. 아마도 그들은 우리가 생각했던 것보다 현실적이고 실용적인지도 모른다.

부서의 평균 연령과 구성원 간 연령 차이가 클수록 리텐션은 저하되었다. 특히 자신이 부서 평균보다 나이가 많을 때 이탈 가능성이 높았다. 마치 물과 기름처럼, 서로 다른 시간대를 살아온 이들이 하나의 공간에서 조화를 이루기는 쉽지 않은 일인 것 같다.

월 초과 근무시간이 15시간을 넘기면 퇴사율이 급증했다. 20시간 이상이면 위험도가 급격히 상승했다. 마치 컵에 물을 너무 많이 부으면 결국 넘쳐버리는 것처럼, 인간의 인내심에도 한계가 있다는 것을 보여주는 결과였다.

반면, 월 20시간 이상 원격근무가 가능한 경우 리텐션이 유의미하게 향상되었다. ‘자율적·유연한 근무환경’이 리텐션을 방어하는 핵심 요인이었다. 현대인들은 더 이상 시간과 공간에 묶여 있기를 원하지 않는다. 그들은 자유를 원한다. 그리고 그 자유가 오히려 더 높은 생산성과 충성도로 이어진다는 것은 아이러니한 일이다.

부서의 평균 근속연수가 3년 이상이면 신규 입사자의 리텐션이 크게 향상되었고, 5년 이상인 경우 퇴사율이 절반 수준으로 감소했다. 오래 다니는 문화가 긍정적 연쇄작용을 일으킨 것이다. 마치 한 그루의 나무가 숲을 이루는 것처럼, 한 사람의 충성도가 전체 조직의 안정성을 높인다는 사실은 심오한 의미를 갖는다.

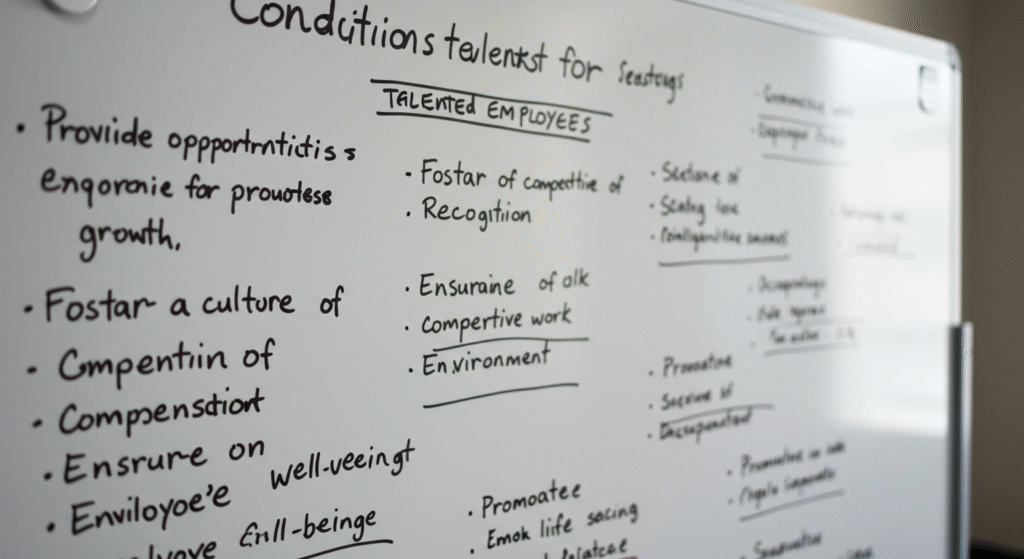

플렉스는 이러한 분석을 바탕으로 인재 밀도를 지키기 위한 네 가지 전략을 제시했다.

첫째, ‘1년차 허들’을 넘겨라. 평균 근속 1년 미만인 팀에 온보딩을 강화하고, 구성원이 1년차에 도달했을 때 헬스체크와 리워드를 제공하라.

둘째, 연봉 구조를 혁신하라. 산업 평균 대비 경쟁력 있는 연봉 테이블을 설계하고, 비금전적 보상도 확대하라.

셋째, 핵심 인재 맞춤 제도를 도입하라. 성과와 잠재력을 기반으로 인재를 유형화하고, 최고의 인재에게는 리더십 기회와 성장 경로를 설계해주어라.

넷째, 퇴사 리스크를 조기에 탐지하라. 근무시간, 연령 편차 등 이탈 징후를 실시간으로 모니터링하고, 이상 징후가 포착되면 빠르게 개입하라.

중국의 인공지능 스타트업 ‘딥시크(Deepseek)’는 단 139명의 인력으로 수천억 원을 들여 개발된 서구권의 AI 모델과 대등한 수준의 기술을 선보였다. 그들의 비밀은 바로 ‘인재 밀도’였다. 양보다 질이 중요하다는 진리가 데이터로 증명되고 있다.

이번 리포트는 ‘인재를 채용하는 것보다, 유지하는 것이 더 중요하다’는 명제를 데이터로 입증했다. 온보딩, 조직문화, 복지 등 전통적인 요소 외에도 ‘구성원 연령 차이’, ‘팀 평균 근속연수’, ‘초과근무 패턴’, ‘원격근무 여건’과 같은 세부적인 HR 환경이 초기 리텐션을 좌우한다는 사실이 밝혀졌다.

이제 리텐션 전략은 더 이상 직관이 아니라 ‘정량화된 데이터’로 설계되어야 한다. 그리고 그 데이터는 우리에게 분명한 메시지를 전하고 있다. “사람이 곧 조직이다.”

비가 그치고 난 뒤, 창문 밖으로 무지개가 보였다. 어쩌면 그것은 우리가 여태 보지 못했던, 조직의 새로운 희망일지도 모른다.

![[BLT칼럼] 아이온큐가 특허로 '기술 신뢰도'를 쌓은 법 : 양자컴퓨팅 시대, IP 전략 제시 8ee48ae3a3a11](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/10/8ee48ae3a3a11-150x150.png)

Leave a Comment