한국인이 가장 많이 죽는 병, 정치는 외면한다

2023년, 한국에서 죽은 사람들의 60%는 일곱 가지 질병 때문이었다. 암, 심장질환, 폐렴, 뇌혈관질환, 자살, 당뇨병, 알츠하이머병. 이 목록은 우리 사회의 실제 취약점을 적나라하게 보여준다. 그런데 이상한 일이 벌어지고 있다. 정치는 이 현실을 제대로 반영하지 않는다.

코딧 부설 글로벌정책실증연구원이 발표한 이슈페이퍼에 따르면, 주요 정당들의 대통령 선거 공약에서 심장질환과 뇌혈관질환은 거의 언급되지 않았다. 심장질환은 한국인 사망원인 2위다. 전체 사망자의 11.7%가 심장질환으로 죽는다. 그런데 어느 정당도 이를 독립적인 보건정책 과제로 다루지 않았다.

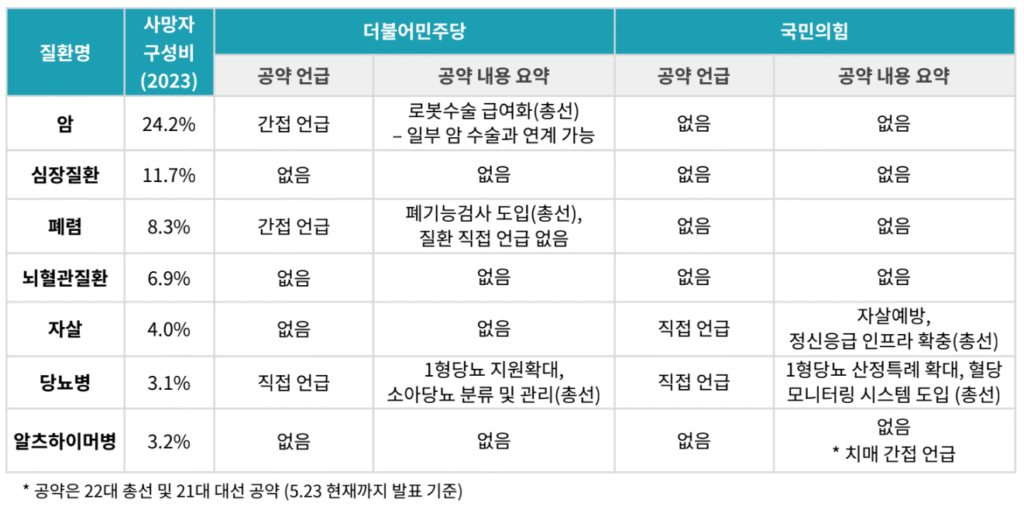

더불어민주당과 국민의힘의 21대 대선 공약을 들여다보면 암에 대해서는 로봇수술 급여화 같은 구체적 공약이 나오지만, 심장질환에 대해서는 침묵한다. 뇌혈관질환 역시 마찬가지다. 사망자 구성비 6.9%를 차지하는 질병이지만 양당 모두 언급하지 않았다.

반면 당뇨병처럼 ‘정치적으로 다루기 쉬운’ 질환들은 상당한 관심을 받는다. 더불어민주당은 1형당뇨 지원확대와 소아당뇨 분류 및 관리를 명시했고, 국민의힘은 1형당뇨 산정특례 확대와 혈당 모니터링 시스템 도입을 공약했다. 당뇨병의 사망자 구성비는 3.1%에 불과하다.

이런 현상은 무엇을 의미하는가. 정치가 실제 질병 부담보다는 ‘얼마나 정치적으로 어필할 수 있는지’를 기준으로 움직이고 있다는 뜻이다. 암은 강력한 상징성을 갖고 있고, 당뇨병은 예방 가능성이 높아 정책 효과를 보여주기 쉽다. 반면 심장질환이나 뇌혈관질환은 상대적으로 ‘밋밋하다’. 드라마틱하지 않다.

이런 정치적 무관심은 법제도에도 그대로 반영된다. 암에는 「암관리법」이 있고, 치매에는 「치매관리법」이 있다. 자살에도 「자살예방 및 생명존중 문화 조성을 위한 법률」이 있다. 그런데 심장질환은 어떤가. 「심뇌혈관질환의 예방 및 관리에 관한 법률」에 뇌혈관질환과 함께 포괄적으로 묶여 있을 뿐이다. 심장질환에 대한 정의조차 명시되지 않았다.

21대 국회에서 암 관련 법안은 9건이 발의되었고, 치매 관련 법안은 15건이 발의되었다. 심장질환 관련 법안은? 1건이다. 그것도 심뇌혈관질환법 개정안이었다. 폐렴 관련 법안은 아예 0건이었다.

22대 국회는 더욱 극단적이다. 2024년 5월부터 2025년 5월 현재까지 심장질환 관련 법안 발의는 0건이다. 폐렴도 0건이다. 암 관련 법안은 2건, 치매 관련 법안은 6건이 발의되었다.

이런 불균형은 단순한 형평성 문제가 아니다. 한국이 초고령사회로 진입하면서 심혈관 질환과 호흡기 질환의 부담은 더욱 커질 것이다. 그런데 이에 대한 정책적 준비는 전혀 되어 있지 않다.

정책의 공백은 의료비 지출 증가로 이어진다. 예방과 조기관리의 기회를 놓치면 결국 더 많은 비용을 치러야 한다. 디지털 병리 같은 정밀진단 기술의 제도화도 지연된다. 특정 질환에만 편중된 관심 때문에 다른 중요한 질환들의 조기 진단 역량은 뒤처질 수밖에 없다.

왜 이런 일이 벌어지는가. 정치인들이 악의를 품고 있어서가 아니다. 그들도 나름대로는 국민 건강을 생각한다. 문제는 정치적 상상력의 한계다. 암이나 치매는 강렬한 이미지를 만든다. ‘암과의 전쟁’이라는 수사가 가능하다. 반면 심장질환은 어떤가. ‘심장질환과의 전쟁’이라고 하면 어색하다.

그러나 현실은 냉정하다. 통계는 거짓말하지 않는다. 한국인의 11.7%가 심장질환으로 죽는다. 8.3%가 폐렴으로 죽는다. 이들의 죽음은 암환자의 죽음보다 덜 중요한가.

연구진은 몇 가지 구체적 대안을 제시한다. 첫째, 심장질환 관리법 같은 질환별 단독 법률 제정이다. 둘째, 기존 포괄법의 명시 조항 보완이다. 셋째, 디지털 병리 등 정밀진단 기술의 제도화 연계다. 넷째, 환자단체와 시민사회의 정책 참여 확대다.

이 모든 것의 출발점은 명확하다. 정치가 현실을 직시해야 한다는 것이다. 우리가 실제로 어떤 질병 때문에 죽는지, 그 비율이 어떻게 되는지, 그에 맞는 정책적 우선순위가 무엇인지를 냉정하게 파악해야 한다.

정치는 종종 현실보다 이미지에 끌린다. 그러나 질병과 죽음 앞에서 이미지는 무력하다. 통계가 보여주는 현실만이 진실이다. 그 현실에 기반한 정책만이 실제로 생명을 구할 수 있다.

한국 정치가 언제쯤 이 현실을 받아들일지, 그것이 앞으로 우리가 지켜봐야 할 일이다.

![[BLT칼럼] 엔젤투자의 3가지 즐거움 1114b3aee2b12](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/1114b3aee2b12-150x150.png)

댓글 남기기