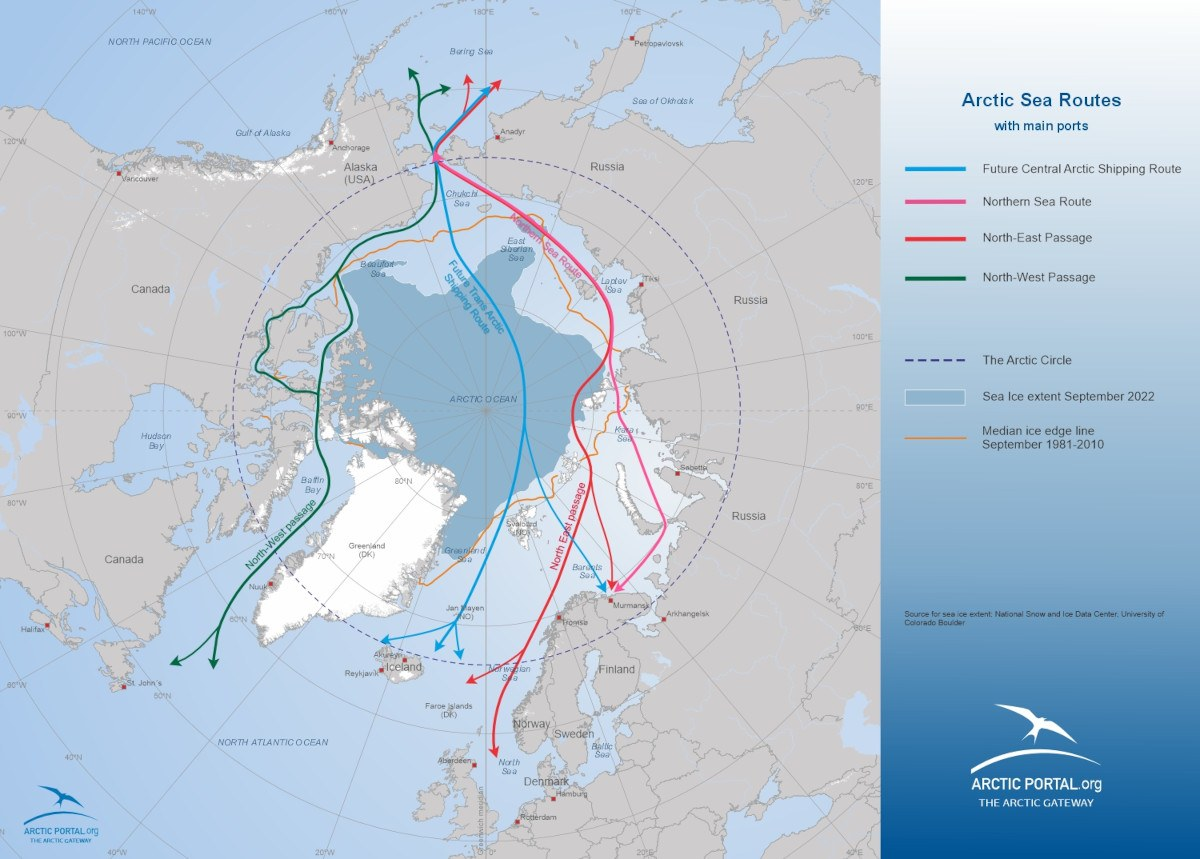

최근 부산항 기반의 북극항로 프로젝트, 한국이 지원하는 미국의 조선업 재건 프로젝트(MASGA: Make America Ship-Building Great Again), 알래스카 가스전 개발 등 한국 조선업과 관련된 주요 이슈들이 끊임없이 제기되고 있다. 이러한 글로벌 프로젝트들에서 한국이 유리한 지위를 확보할 수 있는 것은, 한국의 조선회사들이 꾸준하게 새롭고 뛰어난 선박을 만들고자 상호 경쟁하면서 기술력을 축적해왔기 때문이다.

특히 북극항로 프로젝트는 더 이상 ‘언젠가 열릴지 모르는 항로’가 아니라, 실제 운항 옵션으로 테이블 위에 올라와 있다. 수에즈 운하를 우회하여 거리를 단축한다는 북극항로의 장점을 완전히 실현하기 위한 핵심 조건은 결국 하나로 수렴한다. 바로 얼음으로 뒤덮인 바다 위를 LNG선과 상선이 ‘얼마나 안정적으로, 얼마나 오랫동안, 멈추지 않고’ 왕복할 수 있는지 여부이다. 그리고, 러시아 북극권에서 생산된 가스를 아시아·유럽으로 옮기는 수단으로 쇄빙 LNG선이 전면에 등장하였고, 알래스카 북부의 가스 생산과 운반에서도 쇄빙 LNG선은 중요한 포인트가 되었다.

따라서 북극항로와 알래스카 가스전 개발의 성공을 이야기하려면, 쇄빙 LNG선의 기술 수준, 특히 선박을 ‘얼음 속에서 멈추지 않게 만드는 기술’을 들여다보아야 한다. 이 글에서 삼성중공업이 2021년 이후 출원한 쇄빙·극지 관련 특허들을 축으로 삼아, 2세대 쇄빙 LNG선이 어떤 문제의식으로 설계되고 있는지를 정리해보고자 한다. 얼음으로 덮인 바다 위를 LNG선과 상선이 안정적으로, 오랫동안, 멈추지 않고 이동할 수 있도록 하는 쇄빙 기술들에 대해 살펴보자.

1세대 쇄빙LNG선이 “갈 수 있는지”를 증명했다면, 2세대는 “안 멈추게 하는 법”의 싸움

러시아 야말(Yamal) LNG 프로젝트에 투입된 Arc7급 쇄빙 LNG선들은 이미 상징적인 사례가 되었다. 북극해 한복판에서도 얼음을 깨고 LNG를 실어나르는 것이 가능하다는 점은, 1세대 선박들로 어느 정도 검증이 되었다.

이제 질문은 조금 달라진다. “갈 수 있느냐”가 아니라, 얼마나 자주, 얼마나 긴 기간, 어떤 연료·유지비 구조로 갈 수 있느냐, 그리고 얼음 때문에 배가 멈추는 상황을 어디까지 줄일 수 있느냐가 문제다. 결국 2세대 쇄빙 LNG선의 승부는 “얼음을 깨는 것뿐 아니라, 얼음을 다루는 전 과정에서 ‘멈춤’을 얼마나 없앨 수 있는지”로 요약할 수 있다.

우크라이나 전쟁 이후 제재로 러시아 Zvezda와 진행하던 사업은 멈추었지만, 삼성중공업이 Arctic LNG 2 프로젝트를 진행하는 과정에서 축적한 기술은 2021년부터 2024년까지의 쇄빙·극지 관련 특허출원들 속에 그대로 남아 있다. 이 특허들을 따라가 보면, ‘얼음을 다루는 법’에 대한 기술적 해법이 기능별로 분해되고 다시 조합되는 흐름을, 일종의 내부 답안지처럼 비교적 선명하게 읽어낼 수 있다.

선수와 흘수선에서 시작된 질문: 얼음을 어떻게 “다르게” 깰 것인가

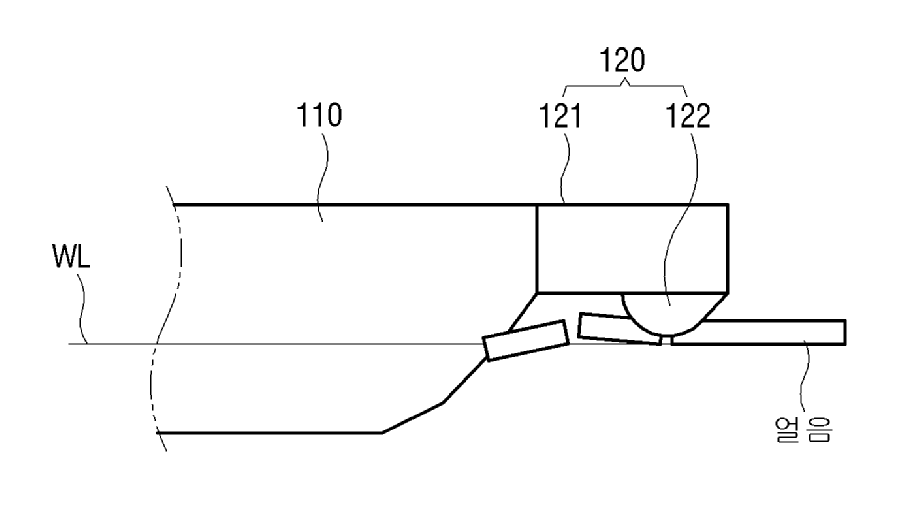

먼저 눈에 들어오는 것은 선수(배의 가장 앞쪽 끝 부분) 형상과 흘수선(배가 물에 떠 있을 때 선체의 옆면과 수면이 만나는 경계선)의 설계이다. 2021년 출원된 한 특허(출원번호 10-2021-0125280)는 선수 전방에 일종의 브레이킹 벌브를 덧붙이는 구상을 제시한다. 이 벌브가 먼저 얼음을 아래로 눌러 굽힘 파괴를 일으키고, 그 뒤를 본 선체가 상대적으로 작은 저항으로 통과하도록 설계한다. 쇄빙 능력을 담당하는 부분을 하나의 모듈처럼 분리해 설계하는 발상이다.

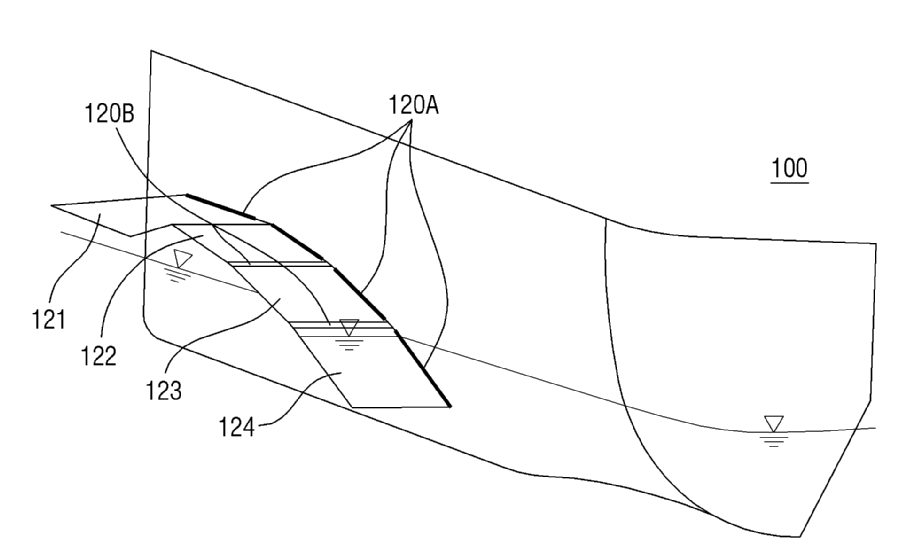

비슷한 시기에 출원된 다른 특허(출원번호 10-2021-0128221)는 선체 전체를 두 부분으로 나누어 생각한다. 부빙(sea ice) 위를 갈 때 유리한 형상과, 수평 얼음(level ice)을 깨고 나가기에 유리한 형상을 선체에 함께 가져가고, 선박의 평형수(Ballast Water)를 조절하여 배의 안정성과 자세를 바꾸는 밸러스트 조절로 흘수선을 바꾸어 어떤 형상이 수면에 드러날지를 바꿔주는 구조이다. 상황에 따라 “얼음과 맞부딪히는 얼굴”을 바꾸는 방식이라고 볼 수 있다.

즉, 이 두 출원의 기술 내용으로 본다면, 1세대처럼 “한 번 정한 선수 형상과 흘수선으로 어떻게든 전 구간을 버텨낸다”는 접근에서 한 걸음 더 나아가, 얼음의 상태, 해역 조건, 운항 모드에 따라 선체가 보여주는 실질적인 쇄빙 형상을 다르게 가져가려는 고민이 담겨 있다.

깨진 얼음을 치우는 일: 부빙과 빙편 관리

얼음을 부수는 것만으로는 충분하지 않다. 깨진 얼음조각(빙편)과 부빙이 다시 선체와 추진기, 씨체스트(Sea Chest; 대형 선박에서 엔진룸, 발전기, 각종 펌프 등을 냉각하기 위해 바닷물을 끌어들이는 입구) 쪽으로 몰려오기 시작하면, 그때부터는 전혀 다른 문제가 된다.

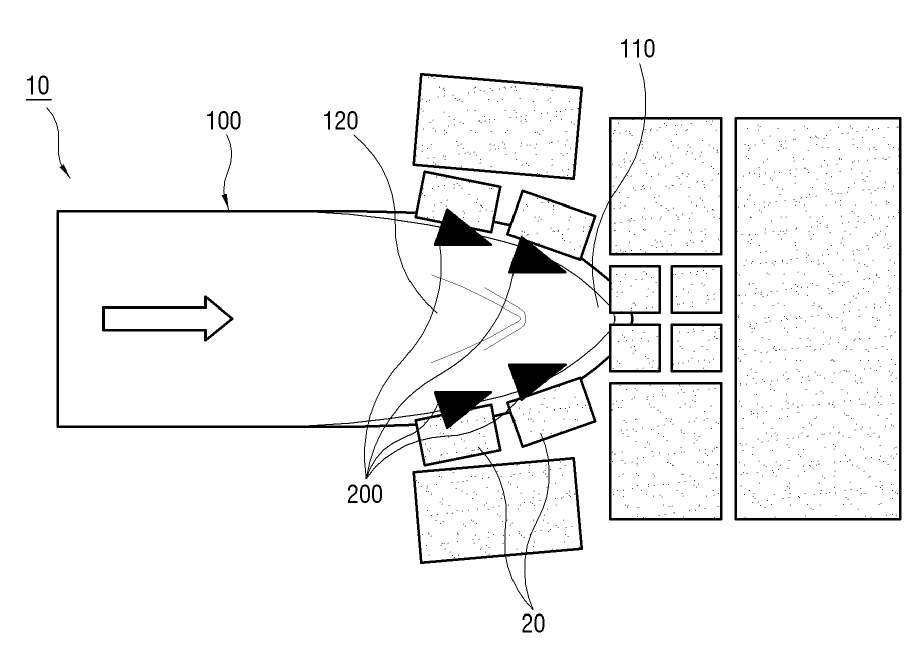

“부빙을 가이드할 수 있는 아이스 선박(출원번호 10-2021-0131389)” 발명은 선측 외부에 부빙 가이드 날개를 펼쳐 깨진 얼음이 선체에 바짝 붙지 않고 항로 바깥으로 흘러나가도록 유도하는 구조를 제시한다. 즉, 항로 위 얼음과의 싸움이 단순히 파쇄가 아니라, 항로 폭을 관리하는 문제라는 인식이 고스란히 드러나는 기술이다.

“빙편유입방지장치를 구비한 선박(출원번호 10-2021-0141849)” 발명은 문제 해결의 포인트를 선저 쪽으로 변경하였다. 선수 아래 선저부에 은폐된 공간과 도어, 빙편유입방지벽을 두고, 빙해 운항 시에는 이 장치를 아래쪽으로 돌출시켜 선저로 기어들어오는 빙편을 맞받아 튕겨내고 선측으로 흘려보내는 구조이다. 깨진 얼음 조각이 선저 개구부나 장비, 씨체스트 주변까지 들어오지 못하게 물리적으로 차단하는 것이다.

실험적인 열·유체 솔루션들: 열로 녹일 것인가, 구조로 피해갈 것인가

같은 시기 출원된 다른 특허들에는 조금 더 실험적인 아이디어도 등장한다. 예를 들어, i)POD 추진기 사이에 남는 “얼음 포켓”을 유체 분사나 가열로 정리하는 구조, ii)선저 배출홀에서 따뜻한 유체를 분사해 선저 표면의 빙착을 줄이는 방식, iii)코퍼댐·보이드 스페이스에 히팅 코일과 증기 공급 시스템을 넣어 선체 주변 얼음 재결빙을 늦추려는 설계 등이 아이디어로 제시되어 특허출원되었다. 그러나 이 아이디어들은 특허출원 후 정해진 기간 내 심사청구를 진행하지 않아 권리확보 절차로 이어지지 않았다.

즉, 열과 유체를 이용해 얼음 문제를 해결하려는 여러 시도를 열어둔 뒤, 실제 구현 가능성이나 에너지 효율, 소요비용을 고려해 우선순위에서 한 발 뒤로 물린 아이디어들로 판단된다. 얼음을 “녹여 없애는” 방향보다는, 얼음을 어디로 보내고, 어디로 못 들어오게 할 것인지를 구조적으로 설계하는 방향이 메인 줄기로 자리잡은 것으로 보인다.

냉각계의 숨구멍, 씨체스트로 시선이 옮겨가는 지점

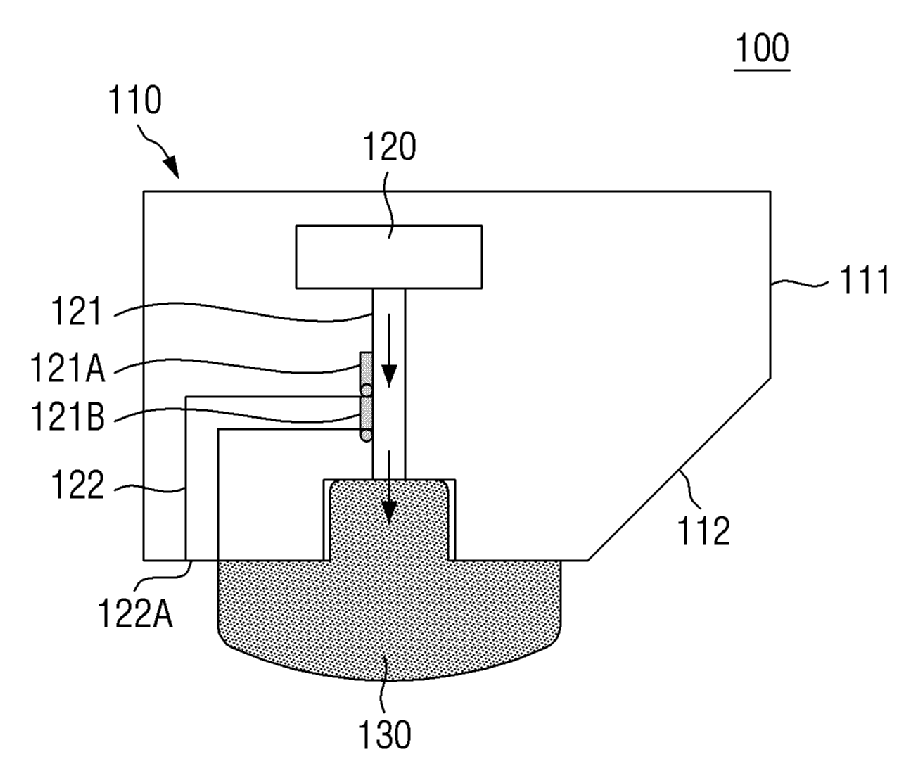

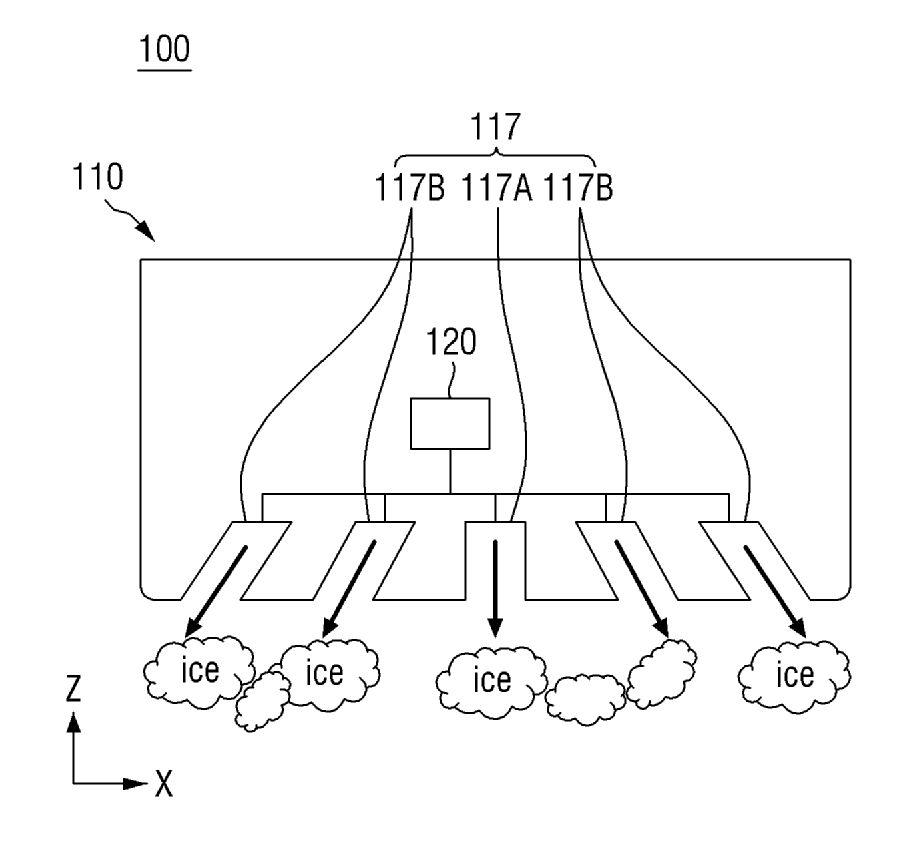

2022년 출원된 “북극 해역에서 운항이 가능한 선박(출원번호 10-2022-0134542)” 발명은 얼음과의 싸움에서 완전히 다른 레이어인 씨체스트(sea chest)에 집중한다. 대형 선박의 엔진룸과 발전기, 각종 펌프는 바닷물을 끌어와 냉각한다. 이 냉각수를 받아들이는 입구가 바로 씨체스트다. 빙해에서는 여기에 얼음 조각과 슬러시가 몰려들어 내부와 배관을 막아버린다. 그러면 냉각이 끊기고, 그 순간부터는 쇄빙 능력과 상관없이 배가 얼음 속에서 멈출 수밖에 없다.

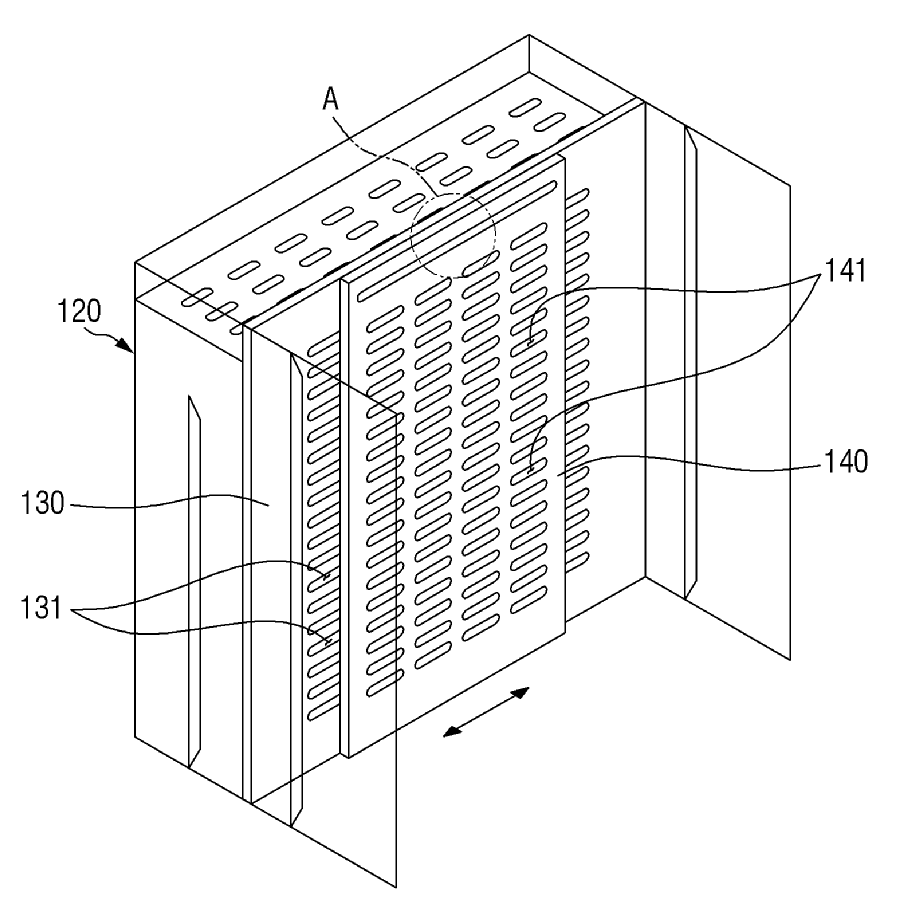

이 출원은 씨체스트 내부를 두 공간으로 나누고, 앞뒤로 겹치는 플레이트에 다수의 관통공을 둔 뒤, 플레이트 위치를 슬라이딩시키는 구조를 제시한다. 빙해에서는 플레이트를 어긋나게 해 실질 개구 직경을 줄여 얼음 입자 유입을 억제하고, 일반 해역에서는 다시 맞춰 유량을 확보하는 방식이다. 즉, “빙해 모드와 일반 모드를 가진 가변 씨체스트를 만들겠다는 발상”이 핵심으로 적용된 발명이다. 2021년 출원들이 얼음을 “선체 밖”에서 다루는 기술이었다면, 이 특허는 얼음이 섞인 바닷물을 “어디까지 들여올 것인가”라는, 냉각계 관점의 설계 기술이다.

2024년 「쇄빙 LNG 선박」 특허: 냉각 인프라를 선박 플랫폼 위에 올리는 단계

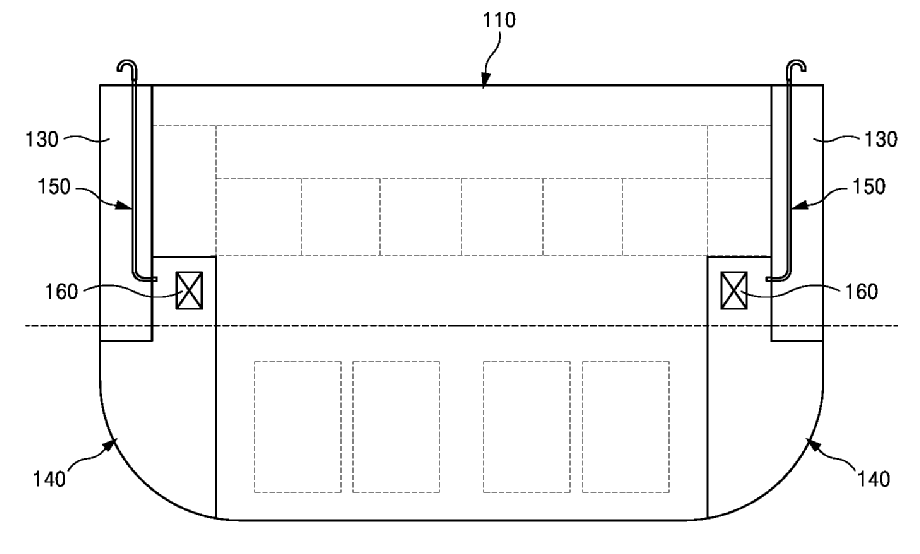

이 흐름을 정리하는 출원이 2024년의 “쇄빙 LNG 선박」 특허(출원번호 10-2024-0012863)”이다. 이번에는 발명의 명칭과 청구항부터 대놓고 “쇄빙 LNG 선박(ICE CRUSHING LNG CARRIER)”을 전제로 삼는다. 앞에서 등장한 아이스 씨체스트, 밸러스트, 에어 벤트, 히팅 모듈 관련 고민을 실제 쇄빙 LNG선 플랫폼 안에 정리해 적용하는 작업이라고 이해할 수 있다.

이 발명의 구조를 단순화해서 보면 이렇다. 선체 측면에는 사이드 밸러스트 탱크와 아이스 씨체스트가 나란히 배치된다. 아이스 씨체스트는 엔진을 식히기 위한 바닷물이 들어오는 공간이고, 이 공간의 상부에는 내부에 갇힌 공기를 배 밖으로 빼주고 압력을 조절하는 에어 벤트 파이프가 연결된다. 보통은 이 벤트 파이프를 아래에서 위로 곧게 뽑는 구성이 떠오르지만, 이 건에서는 그렇게 하지 않는다. 에어 벤트가 곧장 갑판 쪽으로 올라가는 대신, 먼저 사이드 밸러스트 탱크 내부를 한 번 지나가도록 우회시키고 그 다음에 상부로 올리는 경로를 가진다. 그리고 아이스 씨체스트 상부와 이 벤트 파이프 구간에는 히팅 모듈과 온도 센서, 제어기가 붙어 있어서, 엔진에서 나오는 폐열이나 전기 히터를 이용해 이 부분의 온도를 자동으로 관리하도록 설계한다.

결국 이 발명이 해결하고자 하는 것은 “얼음이 가득한 북극 해역에서도 아이스 씨체스트와 에어 벤트가 얼거나 막히지 않게 설계하여, 쇄빙 LNG선의 냉각 인프라가 계속 숨을 쉬게 만드는 것”이다. 발명의 명칭은 “쇄빙 LNG 선박”으로 되어 있지만, LNG 화물 시스템에만 적용되는 것이 아닌 극지 상선 전반에 응용 가능한 “빙해에서 냉각계와 씨체스트를 지키는 인프라 설계”라고 볼 수 있다.

쇄빙 LNG선 기술 진화, 북극항로 경쟁력 중 하나가 된다

2021년부터 2024년까지 이어지는 삼성중공업의 쇄빙·극지 관련 특허 흐름은 요약할 수 있다. 초기인 2021년에는 선수 형상, 흘수선, 빙편 관리, 열·유체 등 얼음을 ‘어떻게 깨고 처리할 것인지’에 대한 다양한 아이디어를 기능별로 펼쳐보았다. 이후 2022년에는 냉각계의 병목인 씨체스트에 집중하여 ‘어떻게 멈추지 않게 할 것인지’에 대한 구체적 해법(가변 씨체스트)을 마련했다. 그리고 2024년에는 이 모든 고민을 하나의 플랫폼 안에 통합하여 2세대 쇄빙 LNG선의 냉각 인프라를 실제 선박 위에 올려놓는 작업으로 마무리하였다.

이제는 “북극항로를 쓸 수 있느냐”가 아니라, “얼음 속에서 멈추지 않는 쇄빙 LNG선을 누가 얼마나 안정적으로 만들 수 있느냐”가 핵심 경쟁력이다. 그리고 이 지점에서 부산항의 북극항로 거점화 논의와 한국 조선업의 연결고리가 만들어진다. 쇄빙선 및 쇄빙LNG선을 실제로 설계·건조할 수 있는 조선소들이 한국, 특히 부산·거제·울산을 잇는 동남권 벨트에 자리 잡고 있기 때문이다. 지정학적 변수가 존재함에도 불구하고, 최소한 쇄빙 LNG선을 직접 만들 수 있는 나라이자, 그 선박이 드나드는 항만을 함께 제시할 수 있는 지역이라는 점은 부산항이 북극항로 거점 지위를 확보하는 데 매우 중요한 전략적 포인트가 될 것이다.

- 원문 : 북극항로의 얼음 속에서 멈추지 않는 쇄빙 LNG선 – 삼성중공업 특허로 읽는 2세대 쇄빙 기술의 단면

- 글 : 정태균 변리사는 BLT 전략본부장으로 스타트업의 IP전략, BM전략, 시장진출(GTM) 전략 수립을 지원하고 있다. 현재 여러 분야의 스타트업의 IP(특허, 상표, 디자인)업무 뿐만 아니라 비즈니스 참여하여 성장 지원을 하고 있다.

![[BLT칼럼] 알래스카 LNG가 던진 질문, 바다 위 LNG 공장은 해답이 될 수 있을까 b05d1ed55e524](https://platum.kr/wp-content/uploads/2026/01/b05d1ed55e524-150x150.png)

댓글 남기기