2016년 한국 최초의 승차공유 서비스를 시작한 풀러스는 전도유망한 기업이었다. 1년 전 2017년 10월에는 네이버와 미래에셋의 합작펀드인 신성장기술펀드, 옐로우독, SK, 콜라보레이티브 펀드로부터 220억 규모 투자를 유치하며 시장확장을 공표하며 날개를 다는 듯 했다.

하지만 몇달이 되지않아 규제라는 암초를 만난다. 국토교통부의 위법 소지 판단, 서울시의 고발 이슈 후 사용자가 급감한 것이다. 풀러스는 결국 구조조정과 사업개편 결정을 내렸고, 지난해 6월 대표 퇴진 등 악재를 겪게 된다.

하지만 풀러스는 악조건에도 불구하고 90만명의 누적 가입자를 확보하며 가능성을 증명했다. 아울러 올해 8월 선임된 서영우 신임대표 체제에서 다시 기지개를 펴는 중이다.

26일 풀러스는 왕십리 카우앤독에서 기자간담회를 열어 향후 사업 뱡향을 공개했다. 풀러스는 ‘풀러스 투게더(Pool Us Together)’라 명명한 가치를 발표하고 카풀의 본질에 더욱 충실한 커뮤니티를 만들겠다는 의지를 보였다.

서영우 대표는 기자간담회에서 가치 실현을 위해 기술 기반의 모빌리티 기업으로의 성장을 강조하고 “출퇴근 카풀 확대를 통해 교통난을 해소하는 동시에 택시업계와 공존할 수 있는 모델 개발을 통한 상생방안”을 만들겠다 말하며 ‘스마트 카풀’, ‘플랫폼 성장 이익 나눔’, ‘소통 강화’ 세 가지 전략을 발표했다.

스마트카풀은 카풀 시스템의 이용성과 편의성 극대화, 드라이버-라이더간 매칭 AI 고도화/최적화에 주력하는 모델이다. 스마트 카풀의 시발점으로 풀러스는 금주부터 스마트매칭 베타서비스를 개시한다. 서비스 출시 이후 누적된 고객 빅데이터를 기반으로, 라이더가 카풀 요청을 하면 스마트매칭 AI(수학적 알고리즘 AI)를 통해 최적의 드라이버를 추천해주는 서비스다.

특히, 풀러스는 ‘플랫폼 성장 이익 나눔’을 실천한다 밝혔다. 이는 서비스 성장에 기여하는 라이더에 대한 수익 공유로, 파트너 유저에게 장기적으로 풀러스의 주식 10%를 부여하는 것이다. 풀러스는 11월부터 드라이버 앱에 ‘풀포인트 인센티브제’를 도입, 풀러스를 통해 수행된 카풀 여정에 대한 인센티브로 풀포인트를 제공 중이다. 풀포인트는 제도 마련을 통해 풀러스 주식과 교환하거나 현금으로 전환할 수 있도록 할 예정이다.

서영우 대표는 “풀러스는 대한민국 카풀 서비스를 리딩해온 스타트업으로, 규제와 혁신 사이에서 성장통을 겪기도 했다”며 “공유경제 활성화를 위해 국내 모빌리티 시장을 육성시킬 필요가 있고 그 최전선에서 풀러스는 고객들에게 더 나은 이동의 편의와 혜택 제공을 위해 노력하는 기술 기반 모빌리티 기업으로 자리매김하겠다”고 말했다. 또한 “택시업계와 공존, 상생할 수 있는 모델 개발에 앞장서며 교통망 문제 해결에도 적극 동참하겠다”고 덧붙였다.

그간 차량공유 서비스를 막는 문제로 규제가 언급되었지만, 실질적으로는 택시업계와의 갈등이었다 보는게 맞다. 택시업계는 풀러스 등 작은 규모의 서비스가 등장할 때에는 반대성명만 냈을 뿐 전면에 나서지는 않았다. 규제가 업계에 유리한 측면이 강했기 때문이다. 하지만 카카오모빌리티가 차량 승차공유(카풀) 서비스를 예고하자 파업 등 방식으로 전면에 나서며 대규모 반대시위를 진행 중이다. 카카오는 법적 문제없음을 강조하며 사업진행 의지를 보이고 있다. 현재까진 양측이 접점을 찾는 일이 요원하다. 내광쓰광하는 관계다.

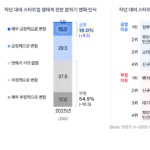

이 갈등 상황이 풀러스 등 비교적 규모가 작은 모빌리티 기업에게는 기회로 작용하고 있다. 택시파업 당시 풀러스와 타다 등은 반등의 효과를 누렸다. 당시 타다는 이용률이 8배나 늘었고 풀러스는 신규 가입자가 눈에 띄게 늘었다. 최근 한 달 라이버 수와 승객 수도 각각 전월 대비 3배가량 증가했으며 전달 대비 30%가량 늘었다. 따로 프로모션을 안 했음에도 카카오 모빌리티와 택시업계 간 갈등에 특수를 누린 셈이다.

서영우 대표는 “작년 서울시 고발 이슈 당시 MAU가 낮아졌다. 떨어져 나갔다 .하지만 택시 파업을 계기로 사회적 관심이 대두되면서 사용자가 다시 늘고있다. 중요한 것은 광고를 하지 않았음에도 유저가 관심을 가지고 다시 들어온다는 것이다. 건강한 사용행태라 할 수 있다”고 말한다.

물론 모빌리티 업계에 유리하게 돌아가는 것만은 아니다. 근래 국회에선 택시업계에 힘을 싣는 움직임이 벌어지고 있다. 여객자동차 운수사업법에서 카풀 사업의 법적 근거가 되는 예외 조항을 삭제하는 개정안, 출퇴근 시간뿐 아니라 토·일요일 및 공휴일에도 카풀을 금지하는 내용의 개정안이 나온 상황이다. 각각 민주평화당 황주홍 의원, 자유한국당 문진국 의원에 의해 발의된 것이다.

이에대해 한국인터넷기업협회, 스마트모빌리티포럼과 코리아스타트업포럼 등 단체가 21일과 22일 성명서를 내고 “카풀을 전면 금지하는 여객자동차운수법 개정안은 세계적 흐름에 역행하며, 해외 기업이 국내 시장 잠식하는 자초하는 것”이라며, “카풀을 포함한 다양한 디지털모빌리티 산업과 전통 산업이 함께 상생할 수 있도록 적극 협력”할 것이고 밝혔다.

중재자인 정부의 절충 제안은 현재까지 받아들여지지 않고 있다. 이 파업을 두고 IT한국의 미래를 막는 행위라 비판하는 목소리도 크지만, 택시단체는 ‘생존권’ 문제라 보기에 타협의 기미는 없어 보인다. 정부로써는 딜레마다. 대통령부터 미래세대를 위한 ‘혁신성장’을 말하지만, 국회와 광장 앞에서 농성 중인 수만 명의 택시기사를 무시할 수도 없다.

그대로 대입될 수는 없겠지만, 해외 모빌리티 사업의 영향을 살펴볼 필요가 있다. 미국과 중국, 동남아에서 공유경제분야는 새로운 일자리를 창출하는 영역이다. 차량 한 대 없는 세계 최대 공유자동차 서비스 우버(Uber)를 통한 일자리는 100만여 개에 달한다. 중국의 디디추싱((滴滴出行), 동남아의 그랩(Grab)도 대규모 신규 고용을 창출하고 있다. 20여년 간 우리 정부의 골머리인 일자리 창출이 해답이 이 영역에 있는 것이다. 아울러 우리가 카풀서비스 가부로 갈등을 겪는 현재 우버와 디디추싱, 그랩은 차량공유를 넘어 다양한 분야와 융합해 새로운 경제를 만들어 가는 중이다. 아울러 모빌리티 영역은 규모의 경제로 갈 수 있는 새로운 시장이다. 이는 해외서 증명이 되었다.

서영우 대표는 “국내 자동차 대수가 1700만 대다. 소유주는 1년에 평균 1000만원을 자가용에 쓴다. 170조 규모다. 이중 10%는 모빌리티 혁명에 의해 구조가 바뀔거라 예상하고 있다. 한국에서만 17조의 새로운 시장이 형성되는 거다. 이렇듯 모빌리티가 가져올 시장 규모는 크다.”고 말했다.

시점의 차이는 있지만 공유경제는 큰 흐름이다. 먼저하고 나중에 하고 차이만 있을 뿐이다. 당장의 힘의 역학에 따른다면, 후일 호미로 막을 것을 가래로 막을 수 밖에 없다. 그렇다고 한 쪽에 일방적인 양보를 강요하는 것도 정답은 아니다.

명확한 해법은 없겠으나 지난주 디지털 이코노미 포럼서 쏘카 이재웅 대표의 발표 내용은 의미가 있다. 그는 ‘창조적이고 파괴적이고 지속가능한 혁신’이 필요하다며, ‘제로썸’이 아니라 ‘플러스썸(plus-sum)’이 되어야한다고도 강조하며 “플러스썸에 대한 고민은 기업 뿐만 아니라 사회 전체가 해야한다. 변화에는 피해자와 수해자가 있다. 에어비앤비나 우버의 문제 등 마이너스 요소는 공유경제 서비스 뿐만 아니라 어디에든 있다. 관건은 전체사회의 ‘합(sum)’이 커지느냐가 더 중요하겠다. 산업별 합의가 필요한 부분이지만, 현재보다 미래가 중요하다. 10년뒤 변화를 전제로 놓고 플러스썸을 논해야 한다. 당장 누가 더 가지고가고 뺏기고하는 관점으로 가면 안 된다.”고 제언했다.

댓글 남기기