트럼프 행정부 2기가 시작됐다. 시작과 동시에 세계 각국과의 무역전쟁을 본격화하고, 고율관세를 통해 미국 자국의 산업을 보호하는 ‘보호무역주의 및 미국 우선주의(America First & Trade Protectionism)’를 펼치고 있다. 지식재산을 업으로 하고 있는 변리사로서, ‘지금 상황을 역으로 이용할 수 있는 방법이 없을까?’를 생각해봤다.

수출로 먹고사는 80년대까지의 대한민국의 경제 구조는 제품의 원가경쟁력을 높이는 것이 주요 전략이었다. 열심히 품질을 올리고, 가격을 낮춰서 일본을 추격했다. 90년대부터 많은 한국기업들이 미국에 수출을 하면서 돈을 벌었다. 이미 돈을 많이 벌던 일본회사를 상대로 특허소송을 하던 미국 기업들이 한국기업들을 대상으로 특허소송을 시작했고, 우리는 협상력을 키우기 위해서 미국특허를 많이 확보하기 시작했다. 2000년대 이후에는 미국의 특허전문기업(NPE)들로부터 특허소송 피소건수가 늘어났고, 우리 기업들은 미국에 수출하는 제품마다 특허소송이라는 곤욕을 치르곤 했다.

‘하워드 러트닉’을 알아야 승리할 수 있다.

트럼프 2기에 우리 기업들은 미국에서 어떤 특허정책에 어떤 영향을 받게 될까? 관세도 두렵지만 특허전쟁이 다시 재개된다면, 미국에서 어떻게 될까? 오히려 기회를 잡을 수도 있지 않을까?

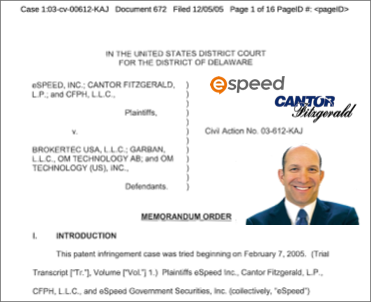

미국의 새로운 특허정책을 짐작하기 위해서는 상무부 장관으로 임명된 ‘하워드 러트닉(Howard W. Lutnick)’의 특허활동을 알아야 한다. 아직 미국 특허청장(USPTO)이 임명되지 않았고 상무부와 독립적인 운영 단위이지만, 상무부 산하의 조직이기 때문에 장관인 러트닉의 정책 방향에 따라 운영되게 될 것이다. 재미있는 것은 하워드 러트닉이 약 400건 이상의 미국특허에 참여한 발명가라는 점이다. 그는 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald, LP)라는 금융서비스회사의 CEO로 30년간 재직하면서 CFPH (Cantor Fitzgerald Patent Holdings), Cantor Index Limited, BGC PARTNERS, eSpeed, INTERACTIVE GAMES 등 캔터 피츠제럴드의 관계사들의 이름으로 방대한 특허포트폴리오를 만들었다.

러트닉의 회사들은 자신들이 보유한 수백건의 특허를 기반으로 특허소송을 진행한바있다. 특히, 러트닉이 발명자인 특허를 상당수 인수한 인터렉티브게임즈(Interactive Games LLC)는 특허소송을 주 업무로 하는 기업인 NPE (Non-Practicing Entity)이라고 할 정도로 특허소송을 자주 했다. 이들의 특허는 금융 거래 시스템, 게임, 전자 상거래 플랫폼, 금융 데이터처리, 블록체인 및 암호화폐와 관련된 것들이 많다. 미국 언론에 의하면 암호화폐 기술에 대한 러트닉의 수많은 특허들이 도널드 트럼프 대통령에게 어필되어 금융인이지만 상무부 장관이 될 수 있었던 배경이라고 한다. 글로벌 금융인 출신이 IT기술에 관한 수백건의 특허를 만들고 이를 이용해서 특허소송까지 승소하고 이제는 미국 상무부 장관이 된 러트닉. 이런 경험을 가진 사람이 미국의 특허정책을 지휘하게 된다면, ‘특허권자 보호’가 미국의 향후 특허정책으로 제시될 것이 자명하다. 특허권자를 보호하는 미국 정부의 기조가 강해질 것이고, 특허소송이 증가할 가능성이 높다.

미국기업들의 한국 스타트업 사랑

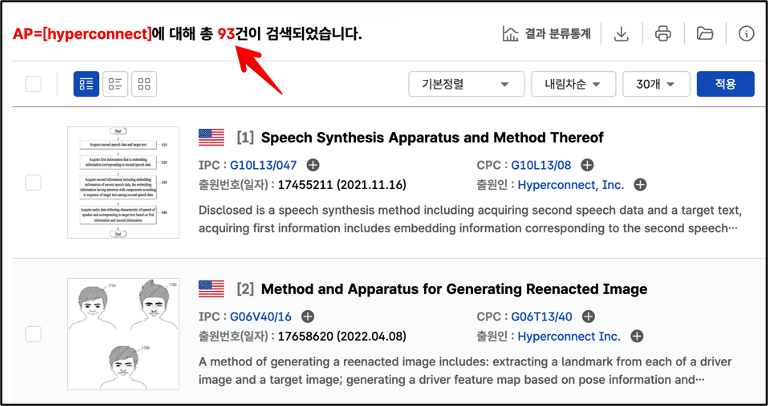

이러한 상황을 이용하면, 한국기업이 미국에서 큰 돈을 벌 수도 있겠다는 생각이 든다. 이스라엘만큼 자주는 아니지만, 미국기업이 한국 기술 스타트업을 거액에 인수하는 경우가 있어왔다. 2021년 2월, 미국 나스닥 상장사인 매치그룹은 하이퍼커넥트라는 한국 스타트업의 지분 100%를 약 2조원에 매입했다. 시가총액 12.5조원의 거대기업이 무려 2조원을 투자해 한국의 스타트업을 인수한 이유가 무엇일까?

매치그룹의 CEO였던 샤 듀베이(Shar Dubey)는 “하이퍼커넥트의 미래지향적 기술”을 여러번 언급하며, 한국의 IT기술을 매치그룹 계열사 전반에 적용할 계획이라고 밝힌바 있다. 이는 하이퍼커넥트 인수의 주요원인이 ‘기술’이며, 그 과정에서 하이퍼커넥트가 보유한 강력한 미국특허 포트폴리오가 중요한 역할을 한 것으로 보인다. 하이퍼커넥트는 인수 이전부터 90개 이상의 미국특허를 출원했으며, 주요 특허 주제는 온라인 데이트를 위한 화상통화, 사용자의 위치와 매칭방법, 오디오 엔지니어링 등에 집중 되어있다. 특히 하이퍼커넥트는 모바일 WebRTC 기술과 인공지능 기술을 개발했으며, 특허포트폴리오로 보호되어왔다. 이러한 미국특허 중심의 특허포트폴리오는 매치그룹에게 매력적으로 보였을 수 있다. 특히 매치그룹이 대표 플랫폼인 틴더(Tinder)가 경쟁사로부터 특허소송에 휘말렸던 역사가 있었기 때문에, 하이퍼커넥트의 두터운 미국특허 포트폴리오가 인수금액을 더 높이는데 기여를 한 것으로 보여진다. 글로벌 진출을 염두에 두고 있는 한국기업들은 미국특허를 확실히 확보해야 할 것이다.

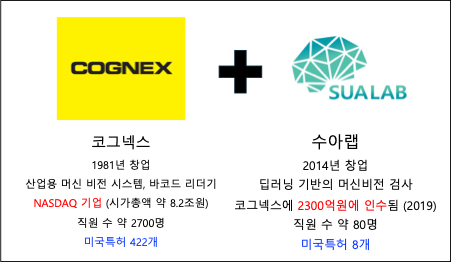

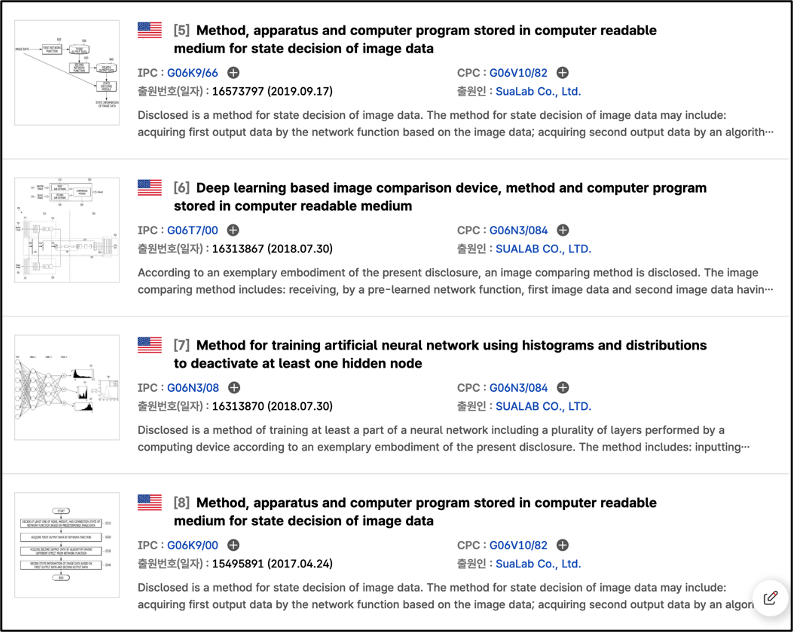

2019년 10월에는 머신 비전 분야의 선두주자인 코그넥스가 한국의 딥러닝 기반 머신비전 기술기업 수아랩을 1억 9500만 달러(약 2300억원)에 인수했다. 창업한지 40년이 넘은 ‘바코드 리더기’ 만드는 NASDAQ 상장사가 왜 창업한지 5년 밖에 되지 않은 딥러닝 기반의 머신비전 검사 소프트웨어 회사를 인수하는데 2300억원이라는 거금을 썼을까?

코그넥스는 전 세계적으로 1,000개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 매출의 약 15%를 연구개발에 투자하고 있는 기술기반 나스닥 상장사이다. 자사의 특허를 적극적으로 방어하는 기업문화를 갖고 있고, 국제무역위원회(ITC)와 미국 법원에 특허소송을 제기하여 자사의 기술을 지키는데 적극적이다. NPE만큼은 특허소송을 즐기지 않지만, 자사의 기술력을 지키기 위해서 특허소송 제기를 주저하지 않는다. 이러한 기업들은 경쟁사 특허분석을 거의 실시간으로 한다고 볼 수 있다. 한국의 작은 스타트업이었던 수아랩은 일찍부터 미국특허를 출원하고, 특허포트폴리오를 강하게 키워왔기 때문에, 코그넥스의 특허분석 및 모니터링 활동에 의하여 수아랩을 알게 된 것이라고 볼 수 있다. 이처럼 미국특허는 동일 기술분야의 기업들이 서로를 인지하는 단초가 되는 경우도 많기 때문에 미국기업으로부터 투자, 인수제안을 원하는 한국기업들은 일찍부터 미국특허를 확보하는 것이 좋다.

코그넥스는 40년의 역사에도 불구하고 계속해서 변화를 추구하고 있으며, 이번 수아랩 인수는 특히 코그넥스 비즈니스의 다음 단계로의 발전에 필수적인 머신러닝, 인공지능 특허들을 인수하기 위한 목적이라고 볼 수 있다. 수아랩의 미국특허들은 향후 코그넥스의 산업용 검사 및 자동화 분야에서 시장방어에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

한국 액셀러레이터의 대표주자 퓨처플레이, 블루포인트파트너스

한국 초기투자에서 결정적인 역할을 하고 있는 액셀러레이터 중 퓨처플레이와 블루포인트의 시작은 ‘미국기업에 인수된 한국기업’이었다고 볼 수 있다. 퓨처플레이 류중희 대표는 2006년 1월 ‘올라웍스’를 설립하였고 이 회사는 2012년 4월 미국을 대표하는 반도체기업인 인텔(Intel)에 약 350억원(USD 31M)에 인수되었다. 올라웍스는 자동 얼굴인식 기술을 바탕으로 한 이미지 처리 솔루션을 개발했고, 책 표지, 영화 포스터 등을 인식하여 정보를 제공하는 증강현실 앱 ‘스캔서치’ 등을 개발했다. 올라웍스는 약 40건의 해외특허를 보유하고 있었으며, 약 13건 이상의 미국특허를 보유하고 있었다. 기술의 발전 방향을 예견한 아이디어 특허와 고품질 특허확보에 많은 투자를 하였고, 이로 인해 인텔과 M&A 협상시 특허 검증과정을 쉽게 통과할 수 있었다고 한다. 인텔에 인수된 이후, 2013년에 퓨처플레이라는 액셀러레이터를 설립하고, 수백개의 초기 스타트업에 투자를 한 기반에는 창업자의 미국특허에 대한 탁월한 감각이 있었던 것이다.

블루포인트파트너스를 설립하여 수백개의 딥테크 스타트업들에게 투자한 이용관 대표도 미국기업에 회사를 매각한 기술창업가였다. 그는 KAIST 물리학 박사 출신으로 2000년 반도체 장비의 핵심 기술인 플라즈마 발생, 측정, 제어 장치를 개발하는 기업 ‘플라즈마트’를 창업했다. 회사는 혁신적인 플라즈마 기술력을 바탕으로 약 23개 이상의 해외특허를 확보했고, 이러한 특허들은 2012년 8월 미국 나스닥 상장사인 MKS Instruments에 약 300억 원(USD 22.6M)에 매각되는데 중요한 역할을 했다. 이와 같이, 한국의 기술기반 스타트업들은 일찍부터 미국특허를 확보함으로써, 미국기업에 M&A되거나 투자유치를 받을 수 있는 기반을 확보할 수 있다.

트럼프가 생각하는 Great Again과 한국기업의 생존전략

트럼프가 항상 외치는 Make America Great Again에서 핵심은 ‘가장 Great한 시기는 언제였나?’이다. 1900년대 초반 에디슨, 헨리 포드, JP모건이 활약하던 시기는 너무 과거다. 가장 유력한 Great한 미국의 시기는 1980년대 로널드 레이건 시대라고 할 수 있다. 레이건 시대는 1983년부터 지속적인 경제성장이 시작되어 그 성장이 10년간 이어졌다. 실업률은 낮아졌고, 약 2천만 개의 새로운 일자리가 창출되었다. 도널드 트럼프도 레이건 대통령을 자신의 롤모델이라고 말하기도 했고, “Make America Great Again”이라는 말을 처음 사용한 사람도 레이건이라고 한다.

트럼프 대통령은 레이건 대통령처럼 특허정책을 강화할 가능성이 높다. 레이건 대통령은 미국 특허정책에서 가장 혁신적인 대통령이었다. 1983년 레이건 대통령은 특허정책에 관한 각서를 발표하여 특허권을 강화하였고, 1984년 바이-돌 법 개정을 통해 연방 연구소에도 특허권을 부여하고 기술료 수입을 늘릴 수 있도록 하였다. 그의 특허정책에 의해서 미국의 혁신 경쟁력이 강화되었고, 정말로 “Make America Great Again”의 기반이 되었다. 특허정책은 어렵다. 하지만 트럼프 2기의 상무부 장관이 특허에 대해서 상당히 잘 아는 ‘하워드 러트닉’이기 때문에 미국의 특허정책은 특허권자를 강력히 보호하는 방향으로 전개될 것이다.

우리는 미국이 강조하는 ‘공정경쟁 인프라’인 ‘특허시스템’에 관심을 기울여야 한다. 한국기업의 기술이 아무리 좋아도 관세와 보호무역주의의 영양하에서 미국에 제품과 서비스를 팔아 돈을 벌어오기 쉽지 않다. 이스라엘 스타트업 기업들처럼 미국에서 돈을 벌어오는 방법은 조속히 ‘미국특허’를 보유하고, 이를 기반으로 미국기업으로부터 투자를 받는 것이다. 미국기업이 아니라도 미국 특허권자는 될 수 있다. 한국의 많은 혁신기업들이 미국에서 많은 돈을 벌어 오길 기원한다.

원문 : 미국에서 돈을 벌어오려면?

필자소개 : BLT 엄정한 파트너 변리사는 스타트업을 발굴하고 투자하는 ‘액설러레이터형’ 특허사무소 ‘특허법인 BLT’의 창업자다. 기업진단, 비즈니스모델, 투자유치, 사업전략, 아이디어 전략 등의 다양한 업무를 진행하고 있다.

댓글 남기기