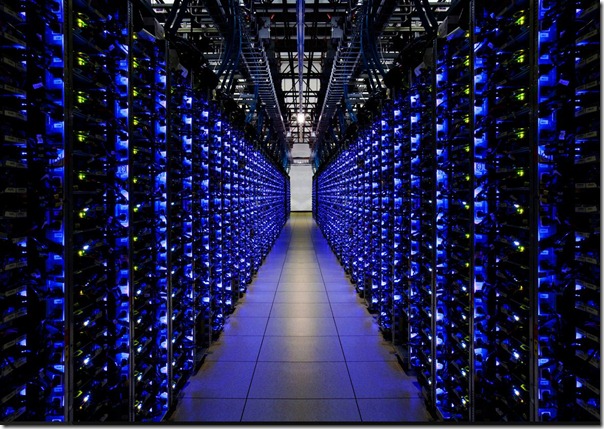

지난 달, 구글이 와이어드지(wired magazine)에 자신들의 데이터 센터를 공개했다. 매우 구글 스러운 현란한 색깔의 파이프들은 바로 이곳이 그들의 심장부 구글 데이터 센터임을 스스로 말해주고 있다. 수천 킬로미터가 넘는 전선들과 셀 수 없는 많은 서버들로 이루어진 ‘물리적’ 공간에서는 하루에 200억 페이지 이상을 인덱스하고 30억 개가 넘는 검색어를 실시간으로 처리하면서 4억 3천명 정도의 지메일(Gmail) 서비스를 공짜로 제공하고 있는 지상 최고의 하드웨어라고 봐도 무리가 아닐 것이다.

이러한 네트워크를 구성하고 처리하는 기술은 구글의 가장 핵심적인 경쟁력 중의 하나이기 때문에, 구글 역시 데이터 센터를 핵심 보안 시설로서 극소수의 인원만 출입을 허가하며 관리를 해왔다. 그런데 이번에 건축 및 인테리어 사진으로 유명한 코니 주(Connie Zhou)포토그래퍼를 통해 베일에 쌓여 있던 ‘인류 지식의 물리적 실체’를 엿볼 수 있게 된 것이다.

구글 창업자 세르게이 브린(Sergey Brin)과 레리 페이지(Larry Page)가 요구하는 차세대 검색 엔진 및 데이터 베이스 운용 능력 확보를 위해, 기술 기반 구조 수석 부사장, 우르스 휄즐(Urs Hölzle)와 그 팀들은 약 6천억원 규모의 데이터 센터를 디자인하였다. 규모가 규모인 만큼 전세계 전기 소비량의 약 1.5%를 소비할 정도로 엄청난 에너지를 소비할 수 있는 시설을 설계하게 되었으며, 그에 따른 안정적 전력 공급 기술과 에너지 효율을 높이는 기술을 꾸준히 혁신시키고 있다.

기술이 진보하면 할 수록 인류가 살아가게 될 사회에서는 아이러니하게도 기계를 보기 힘든 세상이 된다. 실제 대중들은 정보가 어디에 모이고 처리되는지 중요하게 인식하지도 못하고 알 필요도 없다. 퍼베이시브 컴퓨팅(Pervasive Computing) 또는 유비쿼터스 컴퓨팅(Ubiquitos Computing)으로 얘기되는 이런 환경에서는 기계가 사람의 생활 반경 안에 자연스럽게 들어와 가구화 되고 도구화 되기 때문에 실제 정보가 어디로 모이고 어떻게 처리 되는지 더 알기 어렵다. 마치 화려한 런어웨이 무대 바로 뒤에서 일어나는 일들을 잘 모르듯이 대중은 그냥 서비스와 컨텐츠를 즐기면 되는 것이다. 따라서 그 이면의 실체를 본다는 것은 정말 쉽지 않은 것 같다.

1889년 에펠탑이 프랑스 파리에 처음 세워졌을 때, 프랑스 사람들은 20세기 새롭게 도래할 ‘기계천국’의 미래를 에펠탑에서 찾으며 기술이 가져다 줄 새로운 미래의 주인임을 자각했다. 거대한 철골구조물은 그 당시 단순한 미적 대상이 아니라 기계문명이 약속한 풍요와 권력의 ‘미래가치’였던 것이다. 비록 이번에 공개된 구글 데이터 센터 모습과 에펠탑의 모습은 다르다. 하지만, 에펠탑이 물리적 실체로서 대놓고 그 당시 사람들 사고에 영향을 주었다면, 구글 데이터 센터는 현대인들에게 많은 영향을 미치는 여러 가지 구글 서비스의 ‘가려진 실체’, 그 모습이 아닐까 생각해 본다.

감상해보자.

[source : http://www.google.com/about/datacenters/gallery/#/]

![[BLT칼럼] 엔젤투자의 3가지 즐거움 1114b3aee2b12](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/1114b3aee2b12-150x150.png)

댓글 남기기