애플(Apple)은 지난 3일(현지시각) 샌프란시스코(San Francisco, CA)의 모스콘 센터(Moscone Center)에서 열린 WWDC (Apple Worldwide Developers Conference)를 통해 소문만 무성하던 디지털헬스(Digital Health) 분야 진출을 본격화했다.

이날 행사의 기조발표에서 애플의 소프트웨어 엔지니어링 수석 부사장인 크레이그 페더리기(Craig Federighi)는 모바일 운영체제 iOS의 차기 버전 iOS 8을 소개하며 새로운 프레임워크 ‘헬스키트(HealthKit)’와 새로운 앱 ‘헬스(Health)’를 선보였다.

애플의 ‘HealthKit’ 프레임워크

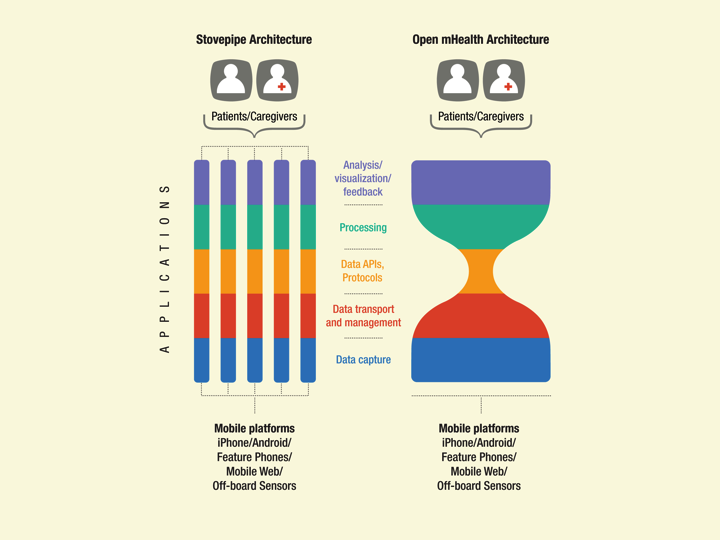

크레이그 페더리기는 이미 iOS를 지원하는 다양한 개인건강기기(PHD: Personal Health Device)와 개인건강응용(PHA: Personal Health Application)이 존재하고, 이를 이용해 활동량, 심박 수, 몸무게, 혈압, 혈당 등 여러 가지 개인건강정보(PHI: Personal Health Information)를 수집할 수 있지만, 각각의 데이터가 사일로(Silo)에 저장되어 건강 상태를 한눈에 종합적으로 파악할 수 없다고 지적했다. 사실 이 같은 문제는 난로 연통 구조(Stovepipe Architecture)를 가진 PHA의 근본적 한계이며, 여러 PHA가 데이터를 공유할 수 있는 모래시계 구조(Hour-glass Architecture)를 채택해 개발될 때 해결할 수 있다. 헬스키트는 이에 대한 애플의 답으로 여러 iOS 앱이 단일 공간에 PHI를 안전하게 저장하는 방법을 제공한다.

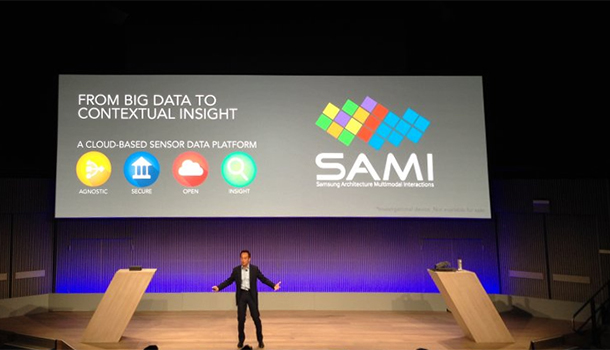

여러 PHA가 단일 공간에 PHI를 저장하는 것은 전혀 새로운 개념이 아니다. 지금은 없어진 구글 헬스(Google Health)나 마이크로소프트(Microsoft)의 헬스볼트(HealthVault), 퀄컴 라이프(Qualcomm Life)의 2넷 플랫폼(2net Platform) 등은 PHI 저장을 위한 클라우드 기반 서비스(Cloud-based Service)와 웹 API (Application Programming Interface)를 제공한다. 또, WWDC에 앞서 삼성이 서둘러 발표한 ‘S.A.M.I. (Samsung Architecture Multimodal Interactions)’도 웨어러블 기기(Wearable Device)를 위한 클라우드 기반 센서 데이터 플랫폼으로 같은 맥락에서 이해될 수 있다.

하지만 애플의 헬스키트는 삼성의 S.A.M.I.를 비롯한 기존 PHI 플랫폼과 달리 운영체제(OS: Operating System) 수준에서 PHI를 통합하려 한다는 점에서 중요한 차이를 가진다.

헬스키트가 PHI를 저장하는 장소가 애플이 제공하는 클라우드 기반 서비스 iCloud인지 아니면 iOS 내부인지 WWDC에서 명확히 밝혀진 것은 아니지만, 헬스키트는 다른 플랫폼과 달리 웹 API를 제공하는 것이 아니라 iOS 앱을 개발하기 위한 iOS 8 SDK (Software Development Kit)의 프레임워크로 존재한다. 따라서 헬스키트를 사용하는 서드파티 서비스(Third-Party Service)는 애플의 앱스토어(App Store)에 입점한 iOS 앱에 한정되고, 애플은 앱스토어의 기존 심사 절차 및 지원 정책을 통해 더 강력한 통제권을 발휘할 수 있게 된다. 다시 말해 애플은 건강 관련 iOS 앱이 헬스키트를 적극 활용할 수 있도록 ‘당근과 채찍’을 사용할 수 있고, 그 결과 기존 iOS 생태계는 자연스럽게 디지털헬스 분야로 확장될 가능성이 높다.

애플의 오랜 협력사 나이키(Nike)와 함께 WWDC에서 발표된 메이요 클리닉(Mayo Clinic)과 에픽 시스템즈(Epic Systems)의 헬스키트 지원 소식은 이 같은 움직임을 뒷받침한다. 특히 메이요 클리닉과 에픽 시스템즈의 협력 소식은 기존 의료 서비스와의 통합이라는 관점에서 매우 큰 의미가 있다.

혁신 사례로 유명한 병원 메이요 클리닉은 헬스키트에 저장된 PHI를 통해 사용자의 건강 상태에 위험이 감지될 때 의료진에게 알릴 수 있는 앱을 개발 중이며, 미국 전자의무기록(EMR: Electronic Medical Record) 시장의 10.8%를 점유하며 업계 1위를 달리는 에픽 시스템즈는 자사의 EMR을 이용하는 병원의 환자가 본인의 의무기록을 직접 확인하고, 의료진과 소통할 수 있도록 돕는 개인건강기록(PHR: Personal Health Record) 시스템 마이차트(MyChart)의 헬스키트 지원을 통해 건강관리나 운동 데이터뿐 아니라 실제 의료 데이터가 헬스키트 생태계에서 활용되는 데도 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 그 밖에 런키퍼(RunKeeper), 와이씽즈(Withings), 스트라바(Strava), 아이헬스(iHealth) 등 기존의 PHD와 PHA 개발 업체들도 헬스키트에 대해 긍정적인 반응을 보여 앞으로 헬스키트를 지원하는 서비스는 크게 늘 것이 예상된다.

삼성의 ‘S.A.M.I.’ 플랫폼

반면 삼성은 직접 개발을 주도하고 있는 타이젠(Tizen)은 물론 구글의 안드로이드(Android) 등 외부에서 개발된 OS도 함께 지원해야 하므로 OS 수준에서 PHI를 통합하기 어렵고, 독자적인 서드파티 서비스 생태계 없이 구글 플레이(Google Play) 등 외부 서비스에 의존하고 있어 기존 생태계를 통제하기도 힘들다. 따라서 삼성이 지난 VOTB (Voice of the Body) 행사에서 발표한 S.A.M.I.는 헬스키트와 달리 기존 PHI 플랫폼과 유사한 클라우드 기반 서비스 및 오픈 API 제공을 통해 새로운 디지털헬스 생태계를 구축하려는 움직임으로 볼 수 있다.

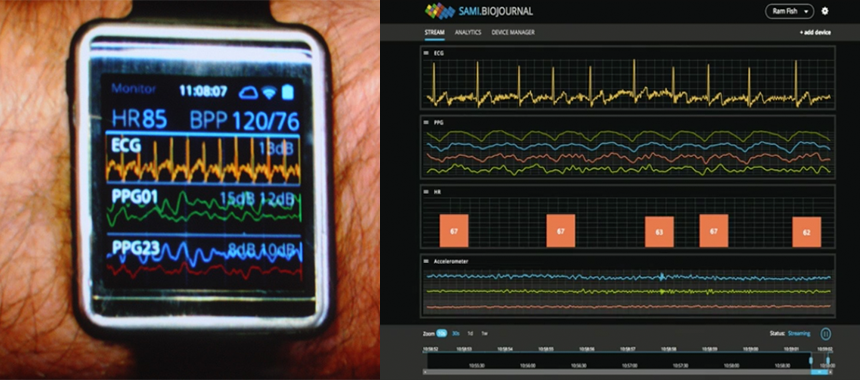

또한, S.A.M.I.와 함께 VOTB에서 발표된 ‘심밴드(SimBand)’는 하드웨어를 전략의 중심에 두려는 삼성의 특징을 잘 보여준다. 심밴드는 손목형 웨어러블 기기의 참조 설계(Reference Design)로 생체신호(Biosignal) 계측 센서의 개발을 위한 하드웨어 플랫폼 역할을 한다. 심밴드는 밴드 전체에 심박 수, 심박 변이도(HRV: Heart Rate Variability), 산소 포화도(SpO2), 수화 수준(Hydration Level) 등을 계측하기 위한 광센서와 온도 및 전기 피부 반응(Galvanic Skin Response) 등을 계측하기 위한 센서, 활동량 측정을 위한 가속도계(Accelerometer), 심전도(ECG: Electrocardiogram) 측정을 위한 센서 등을 포함하고 있으며, 새로 개발되는 센서가 쉽게 추가될 수 있도록 모듈화된 구조로 되어 있다. 심밴드를 통해 측정된 데이터는 모두 와이파이(WiFi) 및 블루투스(Bluetooth) 통신을 통해 S.A.M.I.에 전달되며, S.A.M.I.는 수집된 데이터의 분석 및 처리를 위한 오픈 API를 제공한다. 삼성은 다음 세대 디지털헬스는 비침습적(Non-invasive)이고, 연속적(Continuous)으로 데이터를 수집할 수 있는 웨어러블 센서에 대한 것이라고 주장하며, 비연속적(Discrete) 또는 누적되는(Cumulative) 데이터를 주로 다루는 애플의 헬스키트와 달리 연속적(Continuous)인 데이터의 수집 및 처리를 강조하고 있다.

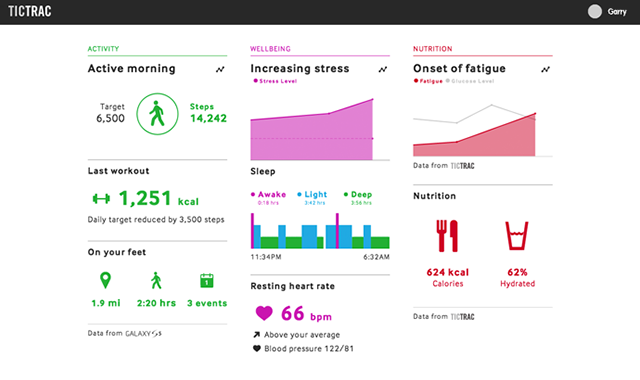

그러나 삼성은 S.A.M.I.에 저장된 데이터의 활용에 대해 수집된 빅데이터(Big Data)의 분석 및 연구를 강조하고, 실제 소비자가 이용할 수 있는 서비스는 틱트랙(Tictrac)과 함께 진행 중인 프로젝트를 소개하는 데 그쳐 테크크런치(TechCrunch)로부터 실체가 없다는 평가를 받기도 했다. 이 같은 삼성의 행보는 과거 구글 헬스의 실패나 헬스볼트의 수익 사업 포기 등이 시사하는 문제점을 그대로 답습하는 것으로 보이며, 소비자에게 제공할 수 있는 가치를 극대화해 생태계를 확장하려는 애플과는 다소 대조적이다. 또, 올해 10월 ‘아이워치(iWatch)’로 알려진 애플의 스마트 시계 출시와 관련된 소문이나 헬스키트가 별도의 앱 개발 없이 블루투스 스마트(Bluetooth Smart)를 지원하는 PHD로부터 데이터를 전송받아 저장할 수 있다는 소식은 하드웨어 측면에서도 헬스키트가 경쟁력을 가질 수 있음을 의미해 애플의 우세가 점쳐진다.

애플의 ‘Health’ 對 삼성의 ‘S Health’

iOS 8과 함께 설치될 애플의 새로운 앱 ‘헬스(Health)’는 삼성의 갤럭시(Galaxy) S5에서 제공되는 앱 ‘S헬스(S Health)’와 달리 건강관리보다 헬스키트의 데이터 관리에 중점을 두고 있다. 헬스 앱은 헬스키트에 저장된 데이터를 한눈에 조회할 수 있는 ‘대시보드(Dashboard)’와 함께 데이터 종류별 입력 및 조회를 위한 ‘마이헬스(My Health)’, 응급 상황에서 필요한 정보를 관리하는 ‘의료 ID (Medical ID)’, 헬스키트에 데이터를 저장하는 기기 및 앱을 관리하기 위한 ‘출처(Sources)’ 등의 메뉴로 구성되며, 헬스키트의 각 데이터 종류에 대한 앱의 접근 통제는 기존 iOS의 설정(Preferences)에 있는 개인 정보 보호(Privacy)에 통합될 것으로 예상한다. 삼성의 S헬스는 심박 수, 음식, 운동, 수면 등 네 가지 요소를 관리할 수 있는 기능을 제공하지만, VOTB의 발표에서 향후 S.A.M.I.와 통합될 것이라 언급해 변화가 예상된다.

디지털헬스 플랫폼 전쟁

디지털헬스에 대한 애플과 삼성의 잇따른 발표로 PHI 플랫폼 전쟁이 본격화되고 있다. 이미 존재하던 헬스볼트나 2넷 플랫폼 등의 PHI 플랫폼은 두 회사의 향방에 따른 전략 수정이 불가피해 졌고, PHD와 PHA 개발 업체는 어떤 플랫폼에 올라탈 것인지 결정해야 한다. 아직 애플과 삼성 모두 실제 제품을 살펴볼 수 있는 상황이 아니기에 올해 연말이 되어야 정확한 판단을 내릴 수 있겠지만, 현재까지 발표된 내용만으로도 추측은 가능하다.

디지털헬스 분야의 생태계는 데이터를 수집하는 PHD와 PHA, 그리고 데이터를 저장하는 PHI 플랫폼, 저장된 데이터를 활용하는 PHA, 마지막으로 기존에 존재하던 의료 서비스가 유기적으로 연결되어 구성된다. 그리고 현재 애플과 삼성은 모바일 환경을 중심으로 이 연결을 만들려고 한다. 애플은 iOS를 중심으로 이미 존재하는 생태계에 PHI 플랫폼의 역할을 할 수 있는 헬스키트를 더해 PHD와 PHA 더 나아가 기존 의료 서비스를 연결하려는 것으로 보인다. 반면 삼성은 PHD, PHA를 포함한 생태계를 새로 만들어야 하고, 기존 의료 서비스와의 연계는 고민하지 못하고 있는 모습이다. 아직 애플의 승리를 단정하기는 이르고, 두 회사 모두 녹록치 않은 보건의료 시장에서 고배를 맛봐야 할지도 모르겠다. 하지만 OS를 중심으로 기존 생태계를 확장하려는 애플의 전략은 가능성이 있어 보이고, 디지털헬스의 대체 가능한 앱(Substitutable App)을 실현하기에도 적합한 방법으로 생각된다. 그리고 이러한 맥락에서 헬스키트의 발표 무렵 애플이 내놓은 아이폰(iPhone) 5s의 광고는 애플이 만들어 갈 디지털헬스 생태계의 가능성을 다시 한번 확인시켜준다.

아, 물론 우리나라는 상황이 좀 다르니 실제 모습을 보기까지 시간이 좀 더 필요할지도.

![[스타트업 탐방] 오후 5시, 자리는 비었지만 일은 계속되는 회사… 하이퍼커넥트 DSCF6818](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/DSCF6818-150x150.jpg)

![[BLT칼럼] 엔젤투자의 3가지 즐거움 1114b3aee2b12](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/1114b3aee2b12-150x150.png)

![[중국 비즈니스 트렌드&동향] 스타벅스 중국 사업 지분 60% 매각 20230510_133701](https://platum.kr/wp-content/uploads/2025/11/20230510_133701-150x150.jpg)

댓글 남기기